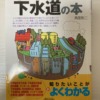

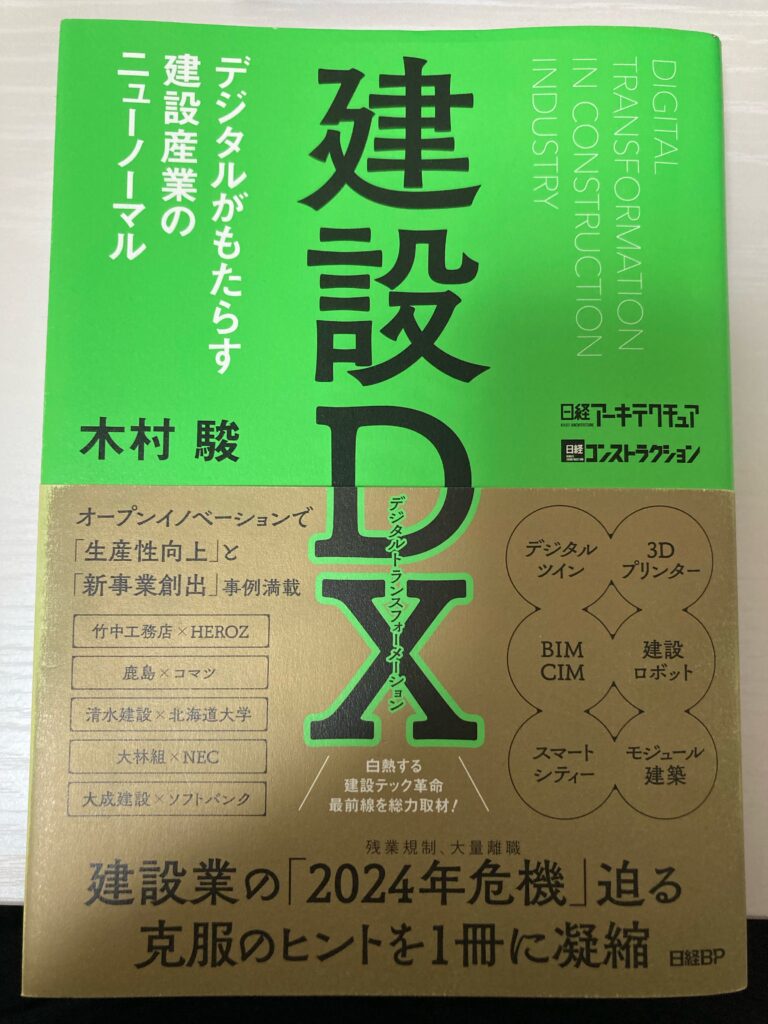

技術士の勉強にもオススメ!『建設DX デジタルがもたらす建設産業のニューノーマル』を読んで

今回は『建設DX デジタルがもたらす建設産業のニューノーマル』を読んでみた感想などについて綴っていきたいと思います。日進月歩の分野で少し古い情報かもしれませんが、改めて今読んでみると勉強になる部分も多い書籍でしたので、技術士試験の勉強として網羅的に最新技術を把握するにも、オススメです。

第1章 ゼネコン研究開発2.0

大手ゼネコンが研究開発費を増加させてきており、またスタートアップと組むなど、どんどん進んでいる現状を学ぶことができました。

またシリコンバレーにもスーパーゼネコンは人を送り込んで情報収集、協業先、投資先を積極的に探しにいっていることも新鮮でした。

さらに、竹中と鹿島が建設ロボットやIOT技術の開発で協業したりするなど、これまでの業界の慣例にとらわれずDXに取り組む各社の姿勢にも驚きました。

本書が出て以降も様々な取組が実装されてきていると思うので、興味深く勉強をしていかないといけないなと思いました。

第2章 リモートコンストラクション

施工管理といえばまさに現場仕事のイメージでリモートワークの導入などは非常に難しい分野だと思い込んでいた部分がありました。

しかし、本書を通じて、点検・巡回ロボットの活用や、維持管理にデジタルツインを用いて効率化すること、施工分野ではローカル5Gによる遠隔操作化などあらゆる取組で、3Kと呼ばれる業界からの脱却を目指していることがわかりました!

鉄筋の結束や溶接も機械でできるようになってきている現状に、今家の近くで行われているあらゆる工事にもどんどんと新しい技術が導入されていくのかなと思うと、日々の散歩も少し楽しくなってしまいますね!

第3章 BIMこそが建設DXの基盤である

建設分野のDXといえば、『BIM』というくらい有名ですよね。しかし、私はまだ詳しくなく、文字面だけ知っているくらいの状況です。

そんな私でも本書を通じて、BIMの可能性というものを少し理解できたかなと感じました。

BIMというとフロントローディングであったりコンカレントエンジニアリングと相性がよく、施工までが非常にスムーズに進む印象を持っておりましたが、維持管理や利用面まで活用法に多様な可能性があることがわかりました。

完了検査にも現地立会を伴わないでできたり、BIM/CIMは建設業界のこれまでの当たり前を変革する要素技術であるなぁと実感し始めました。(遅いですが・・)

そんなBIM活用で新たに『ライフサイクルコンサルティング』という業務が生じることもわかりました。具体的にどのようにコンサルティング業務として成り立っていくのか、非常に興味がある分野です。

また、国交省によるBIM/CIMの原則化により、どのように建設現場が変わるのか、引き続きウォッチしていきたいと思います。

第4章 創造性を解き放つ建設3Dプリンター

本章を読み、3Dプリンターによる建設も具体化が進んできているんだなというのが第一印象でした。

これまでの業界の常識である一品受注生産である特徴を打開するだけの可能性が3Dプリンターにはあると感じました。特に海外での動きはより具体化してきており、3Dプリンターならではの構造での歩道橋などが既に存在してきていることに驚きました。

これまでは型枠などの工程を経る必要があるため施工性を考えた構造としなければならなかったところ、3Dプリンターであれば比較的自由な構造を取れるところに、将来性も感じました。これからの建築・土木施設がよりおしゃれに、愛着のあるデザインとなっていく世の中に期待してしまいます。

我が子が育つ頃には、3Dプリンターで作られた構造物が一般的になっている時代になっているかもしれませんね。将来が楽しみです!

第5章 モジュール化の世紀、舞台は現場から工場へ

モジュール化・工場化は建設業界でも長年叫ばれてきたことだと思います。この話題を聞くとまず「プレキャスト」を思いつきますが、現在の技術ではその状況もだいぶ変わってきているような印象を受けました。

世界ではモジュール建築が進み、圧倒的な工期の短縮などを既に実現している構造物があるということは、近い将来日本においてもこの流れを受けて変わってくるのかなと感じました。

日本では積算でプレキャストのメリットを反映させづらい状況にあったようですが、これからどんどん変わっていって欲しいものです。

第6章 「建設×AI」で単純作業を爆速化

「AI」については全く詳しくないので、これからまさに勉強しないといけない分野だなとつくづく感じさせられた章でした。せめて、「AI」がどんなことができるのかについてはイメージできるようにしなければ、仕事にも差支えが出そうだなと思ってしまうほどです。

さて、建設部門でのAIといえば、維持管理面(ひび割れ判定など)での活用くらいしか想像できなかったのですが、本書を読むと、あらゆる分野への活用可能性があることに気づかされました。

例えば、建築計画や設計、風環境予測、施工、施工管理、点検、防災、洪水予測などの分野で既に検討が進められているとのことです。少しでも時代に追い付かねばと焦りすら感じました。

一方、課題もあり、やはり「ブラックボックス」の印象が強いAIについては現場導入に踏み切る際のハードルが高そうです。そのような課題も、比較的「AI」というものの性質を皆が共有している時代になれば、当たり前に導入されてくるものになるのではないかなと私は感じています。

とにかく、この分野、浅くでも早く知識をインプットしたいと思うきっかけになりました!

第7章 建設テック系スタートアップ戦記

建設産業にフォーカスしたスタートアップが非常に多く立ち上がってきている現状を知ることができました。

聞いたことのある、フォトラクションやアンドパッド、助太刀などは現在も順調に成長してきている新たな企業で、このような形で新たなプラットフォーマーがどんどん出てくるんだろうという将来を感じました。

スーパーゼネコンもスタートアップと組んでスピード感のある技術開発・実装を目指している現状を見ると、今後、その開発競争、市場競争など一層激しくなっていくんだろうなと思います。

このような激しい流れの中で、自分自身は何ができるのか、会社は何ができるのか、そもそも自分自身として何をしていきたいのか、深く考えさせられました。

第8章 全てはスマートシティーにつながる

トヨタのウーブンの取組であったり、サイドウォークラボのトロント(撤退しましたが)の取組は世界的にもスマートシティの取組として有名だと思います。私も耳にしたことはありましたが、本書でより具体的に学ぶことができました。

やはり、都市丸ごとデータ化するようなイメージがあるスマートシティにとって、個人情報の取り扱いに対する住民不安をいかに払拭していくのか、これが先進国においてスマートシティを導入していく大きな課題になるであろうということも具体例をもって学ぶことができました。

あらゆるプレイヤーが覇権争いを繰り広げているスマートシティ分野ですが、私としては今一つ定義というものが理解できていない状況でもあります。都市に応じていろんな形があって、それぞれ特徴的な部分を残しつつ、都市間のデータ連携も容易となるように要件定義などを進めていくことが、日本全体としては良いのではないかなと思ったりしています。

「協調領域と競争領域をどう定義するか」という課題が立ちはだかり、今も議論が続いていることと思いますが、あらゆる現場でスマートシティの実装が進むにつれて、そのあたりの課題も実例をもって少しずつまとまっていくものではないかなぁと考えています。

スマートシティほど抽象的な言葉、言葉が躍っているような現状において、これからどのように社会実装がなされ、安全・安心で暮らしやすい国土を構築していくのか、非常に興味がありますし、私も何等かの形で関わっていければ楽しいなと、改めて感じました。

最後に

最後に、本書は具体例をふんだんに説明されながら、建設分野のDXの現状、そして課題を網羅的に記された非常に面白いオススメの書です。

学生さんも含め、ぜひ一度手に取っていただき、現状把握や将来のことに思いを馳せていただくことができるのではと思います。

年収600万円以上の方に最も支持される転職サイト/ビズリーチ

購入はこちら↓

【送料無料】 建設DX デジタルがもたらす建設産業のニューノーマル / 木村駿 【本】価格:2,530円

技術士目指すなら↓

スタディング 技術士講座

技術士