【私見】明治用水頭首工(矢作川)の漏水報道をみて(令和4年5月18日時点)

大変なことが起きてしまった

まず私がこのニュースを見て思ったことです。

令和4年5月18日現在、矢作川の明治用水頭首工の漏水が問題となっていますね。

NHKなどの報道を見ると、工業用水や農業用水などの利水を担っていた施設で、東海農政局管理の施設のようですね。

愛知 取水施設「明治用水頭首工」で大規模漏水 影響広がる | NHK

『荒廃するアメリカ』、ではないですが、やはり施設の老朽化問題に目を背けず、逃げずに一つ一つ対応していかなければ、我々の安全・安心な暮らしの持続的な確保は難しいと言わざるを得ないでしょう。

詳しい構造や今回の経緯はわからない立場ですが、思ったことを綴りたいと思います。

許可工作物点検で気づかなかったか

河川を横断する許可工作物として頭首工、橋梁などの点検をすることになっていますが、今回の明治用水頭首工についてはどうだったのだろうか、気になります。

今回のような大きな頭首工の破損(と思われる)事態は、河川管理の観点からも利水への影響、河川環境への影響、将来的な河床変動・治水機能への影響など、非常に大きなインパクトが想定されると思います。また時期的にも、特に難しい時期に被害が出たなと感じています。

具体的にどう影響するか

では、具体的に何がどう影響するのでしょうか?

治水

治水的には、まさにこれから梅雨を迎え、出水期が本格化する直前期において、河川の中での工事が制限される時期をどう乗り越えていくのか、課題は山積していることでしょう。

利水

利水的には、まずは、農業用水として代かき期にあたる時期であり、まさにこれから田んぼに水を張って稲を育てる大事な時期です。

そんな時に頭首工が機能しなくなり、安定的に取水できない状況は周辺農家への影響は甚大だと思っています。

また、工業用水としても、本地域はトヨタ関連企業の城下町であるので、多大な影響が想定されます。なかなか工業用水といった観点でここまで取水制限が着目されることも珍しいかと思いますが、ここだけに限った話ではないので、工業用水を利用している企業は危機感を募らせているのではないでしょうか。

さらに、発電へも多大な影響が出ているので、エネルギーの安定供給にも影響がありそうですね。

ポンプで一時的にしのぐことにも限界があるのでは?

また、報道を見ると、取り急ぎポンプ車でなんとかしようと試みているようですね。このような瞬間的な対応は素晴らしいと思います。

しかし、出水期にもなってくるので、ずっとこの対応を続けることはなかなか難しいかもしれません。

矢作川流域、日本全国を見ても排水ポンプ車は限りがありますし、地域での内水等含めた出水に備えなければならないので、これからの時期は本当にポンプ車の運用も大変なやりくりが想定されます。

これだけ大型の取水設備本体の損傷をいかに早く直すか、大変難しいところです。

今すぐ出水期が本格化するまでに直せれば良いが

頭首工のような大型の横断工作物を点検し、修繕するには、まずは河道を迂回させ、施設周辺をドライにしなければ難しいのではないでしょうか。

非出水期であれば、高水敷に低水路を迂回させたりすれば何とかなるかもしれません。

しかし、今の時期、これからの時期であれば、それこそ大規模に堤防を引き堤するなりして、出水が来ても現況と同じ流下能力を確保しておかなければならないのではないかと考えます。

大河川でこのような事態が起こることは想定しておかなければならない時代ということでしょう。

治水面ばかりが取り沙汰される昨今ではありますが、日常生活を支える利水施設にも一層着目していく必要があるでしょう。

氷山の一角では?

このような損傷を抱える頭首工などの許可工作物は、日本全国をみると大量に存在するでしょう。

普段我々の生活で利用する機会の多い橋梁の老朽化が世の中では注目を浴びますが、それ以外の普段見えない重要な公共施設の老朽化対策も待ったなしの状況といえると思います。

農業用利水施設の頭首工などは、基本的に施設管理者及び受益者負担で修繕することが基本ですが、『なんとか治水の理由、河道掘削などと合わせて国交省の方で直してもらえないか』といった話が山ほどあるのが実態だと思います。

国交省や県(河川)でも予算が潤沢にあるわけではないですから、同じ流下能力を上げるための対策の優先順位を考えると、コストが非常にかかる頭首工の改築には触れづらいというところでしょう。

治水上の理由で改築してもらいたい許可工作物はいっぱいあるはず

さて、今回、治水上の理由(河道掘削とセットで改築できないか)ということについて、少し調べてみました。

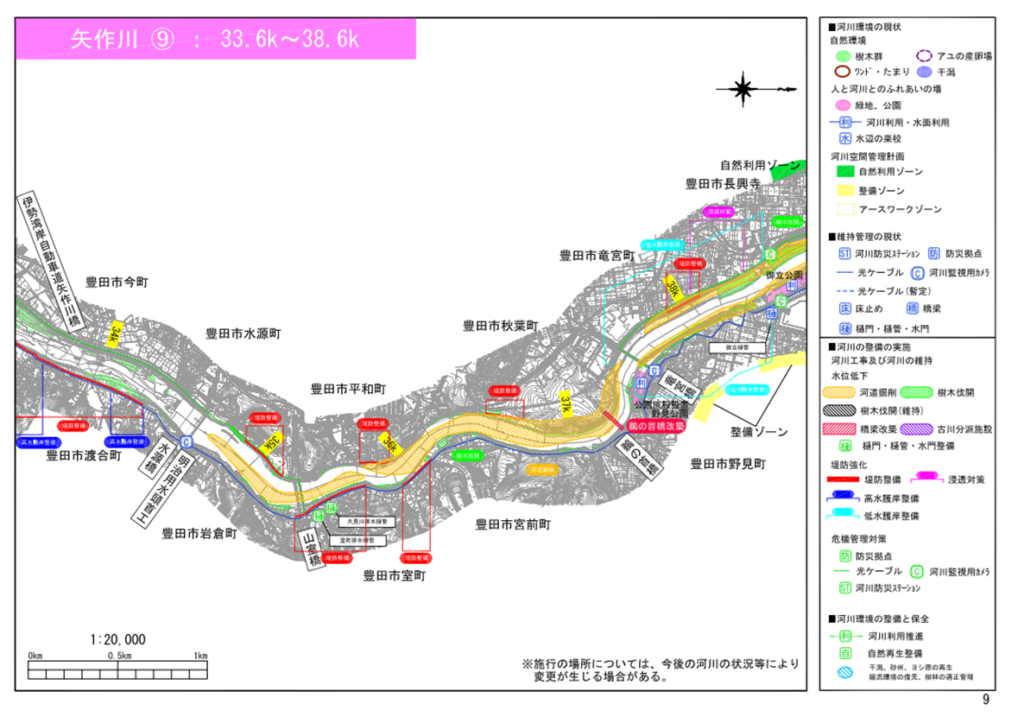

矢作川河川整備計画の附図によると、明治用水頭首工の位置は河道掘削メニューが位置付けられていないことから、治水的には施設をいじらない予定であったことがわかりますね↓

(出所seibikeikaku_fuzu.pdf (mlit.go.jp))

しかし、離農者が増え、営農の継続、継承が困難な現代において、横断工作物の修繕にかかる受益者の負担も厳しいのが現状でしょうし、どうすれば良いのか悩ましいところですね。

筋論から言えば、農水省が主体となって関係利水者と調整し、早急に対策をしていくべきでしょうが、実態としては河川管理者たる国交省がグリップして動かないといけないケースだと思います。解決策は非常に難しいと思いますが、地域の建設業者だけでなくスーパーゼネコンなど全国の力を結集して事の対処にあたっていただきたいなと思います。

今後の展開は?

まずは同様の事態が発生しないように、許可工作物たる頭首工などの総点検が必要でしょう!

総点検から対策実施の流れは、よくある公共事業の流れですし、今回もそうなるのではないかなと思います。

しかし、出水期を迎えるこの時期に川の中の構造物の点検をすることは非常に困難な気がします。

降雨予測の高度化などの知見を活かして、河川の流量の少ない瞬間を狙って点検を進めるという感じになるかもしれませんね。

しかし、それにはリスクも伴うと思っています。ゲリラ豪雨のような特定地域における集中豪雨が発生した際の作業員の退避、水質事故の回避など考えられるリスクはあるでしょう。

これらリスクを回避するため、水中点検であれば、ダムの水中点検の新技術などを応用して、無人で安全に点検する取組が進むかもしれません。

考えれば考えるほどに課題は山積していますが、これをきっかけに少しでも公共施設の維持管理の重要性を再認識するとともに、重点的に維持管理・修繕に取り組んでいくことを期待しています。

24時間体制でこの対応にあたっている官民の皆様にも感謝いたします。

年収600万円以上の方に最も支持される転職サイト/ビズリーチ

建設業界専門の転職エージェント【RSG Construction Agent】