【予想】R4技術士(建設部門)勝手に出題予想(3)〜『河川』勉強内容・解答の作り方〜

※令和4年5月31日 河川整備基本方針の考え方について大幅に追記しました。

『河川』専門科目の勉強内容・解答の作り方について

技術士二次試験、特に専門科目の勉強にあたっては参考書も少なくどうやって勉強していったら良いか悩みますよね。

そこで、今回は、具体的な勉強資料や勉強法・解答の作り方について紹介します。あくまでも『私だったらこう勉強するかな』というものをまとめたものですので悪しからず。

技術士を目指す建設業界、河川行政関係の皆さまのお役に立てると幸いです。

勉強内容(インプット)

インプットは細かいところまで覚えようとせず、『施策背景』『課題』『解決策』を書けるようになることを意識して一通りまず読んでみることをオススメします!

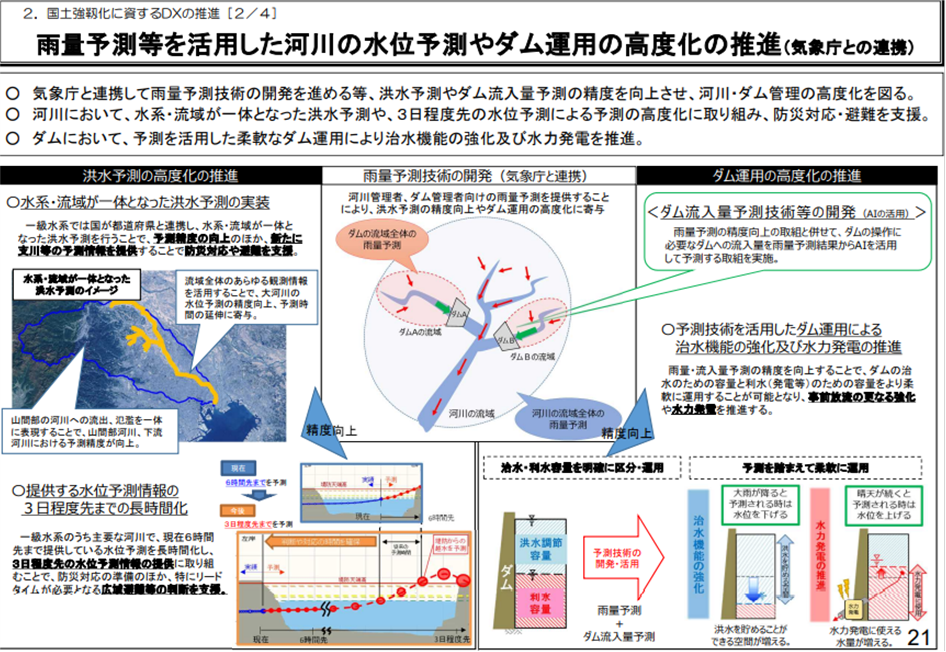

まず直近の動きを把握(R4水局予算概要をチェック)

まずは、直近の水管理・国土保全局の動きの全体像を把握することが重要です!R4予算の予算概要が一番うまくまとまっているので、まず初めに軽くこれを読んでみて下さいね!

- 令和4年度水管理・国土保全局関係予算概要

Ⅱ-1

Ⅱ-1は基本的な事項について出題される傾向でしたね。

ここでは、「河川」と「ダム」に分けて、勉強資料のご紹介します。

【河川】

<ヤマ一覧>

- 河川堤防(土堤)に関する土堤原則・維持管理

- 河道設計・維持管理

- 水門・樋門等河川構造物の維持管理・老朽化対策

- 危機管理型ハード

<勉強資料>

『1及び3』:河川の維持管理の基本

- 「河川維持管理に関する技術研修テキスト」がうまくまとまっている資料だと思いますので参考にしてみて下さい。

- http://www.thr.mlit.go.jp/tougi/pdf/01_1_kasenijikanri_gijyutsukensyu_jitsumusyahen.pdf

『2』:河道計画検討の基本

- 河道に関する基本事項といえば「河道計画検討の手引き」でしょう!官僚時代、私も何度も読みながら実際の業務を実施していました。

- http://www.jice.or.jp/cms/kokudo/pdf/tech/material/kadoukeikaku.pdf

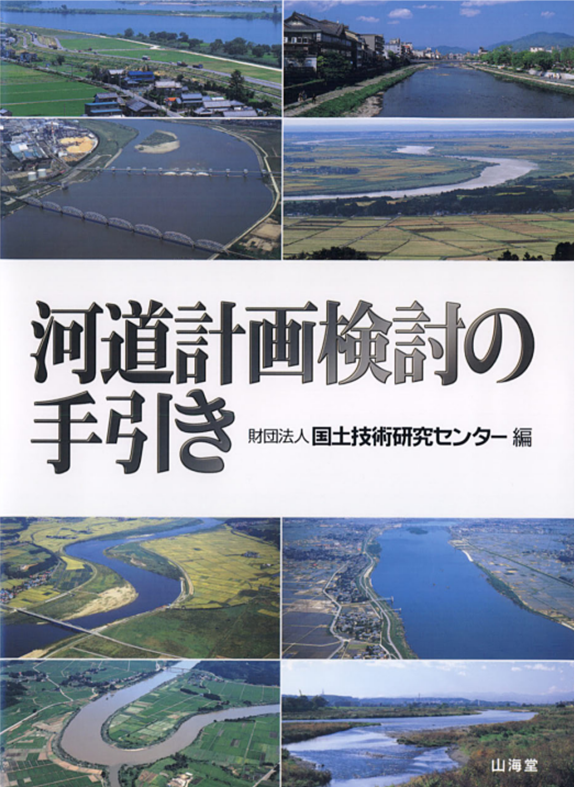

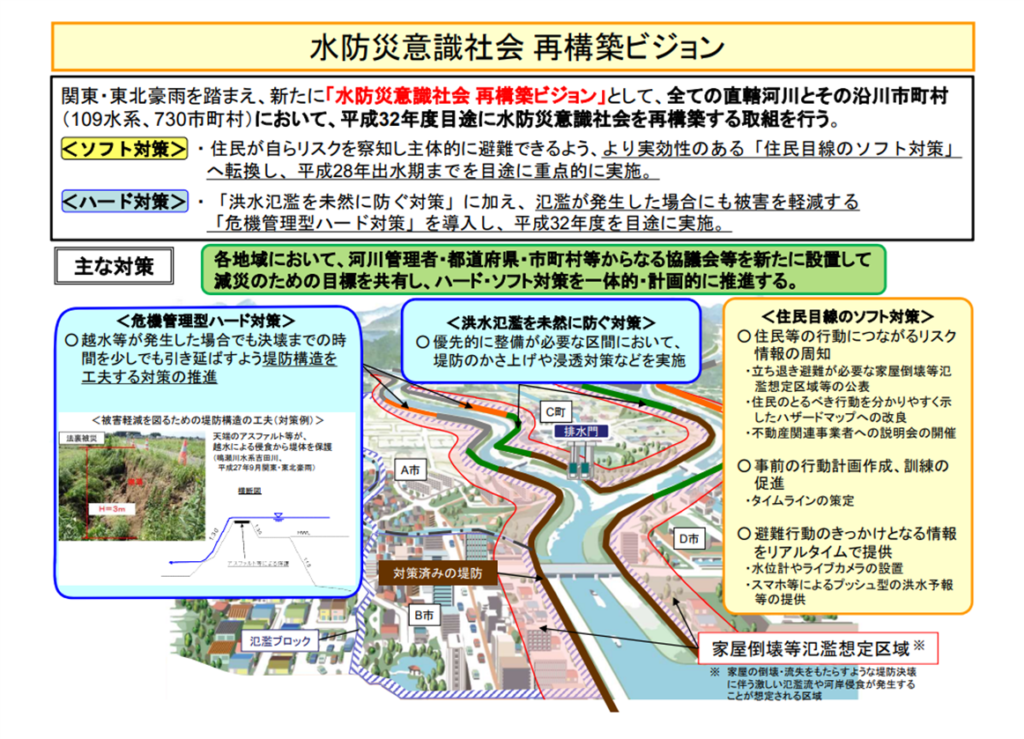

『4』:危機管理型ハード

- 「水防災意識社会再構築」の取組で出てきた言葉ですね。危機管理型ハードについての勉強は以下HPが良いでしょう。

【ダム】

<ヤマ一覧>

- ダム再生

- ダムの弾力的な運用

- 流水型ダム(川辺を踏まえ)

- 小水力発電活用(脱炭素絡み)

<勉強資料>

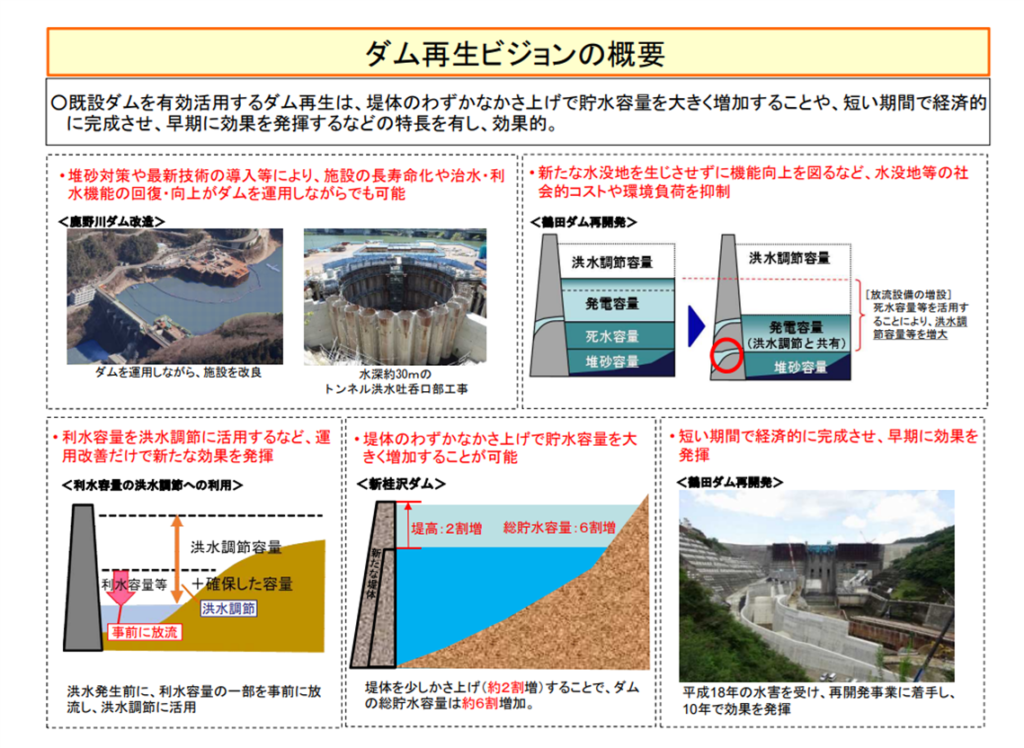

『1』:ダム再生

- ダム再生ビジョンは必読です。課題や解決策などをじっくり読んで理解しましょう!

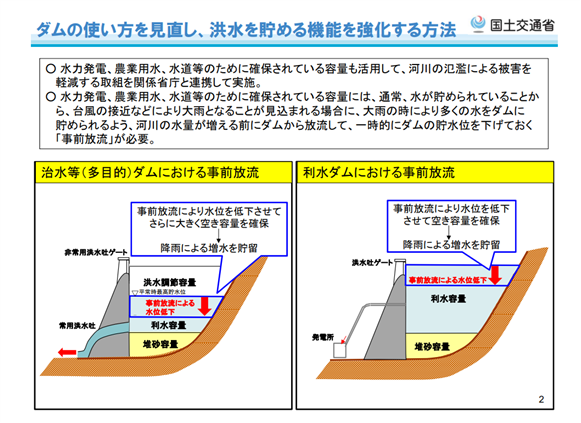

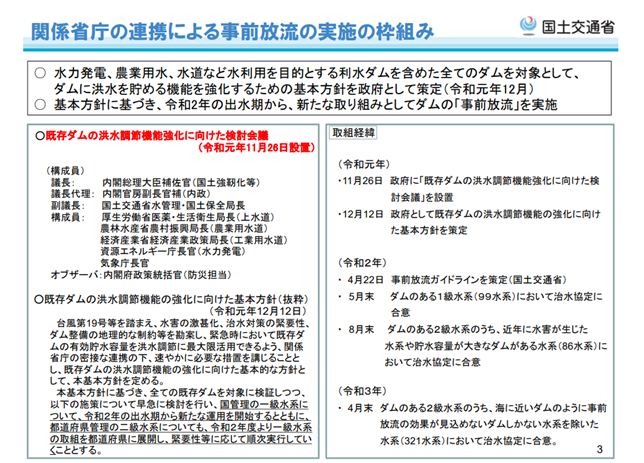

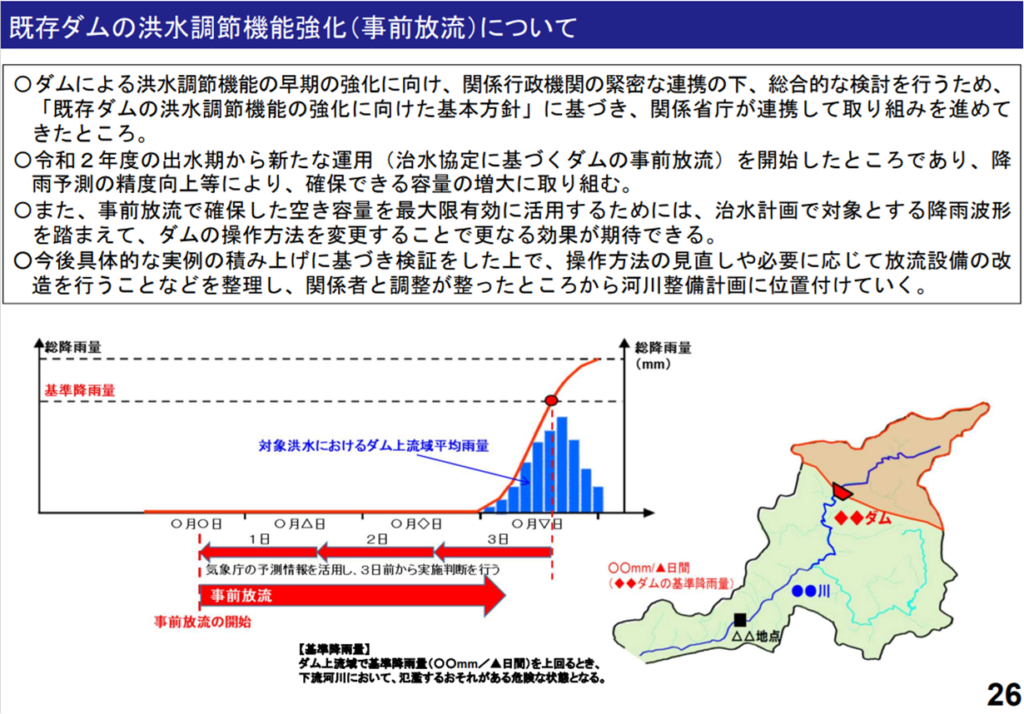

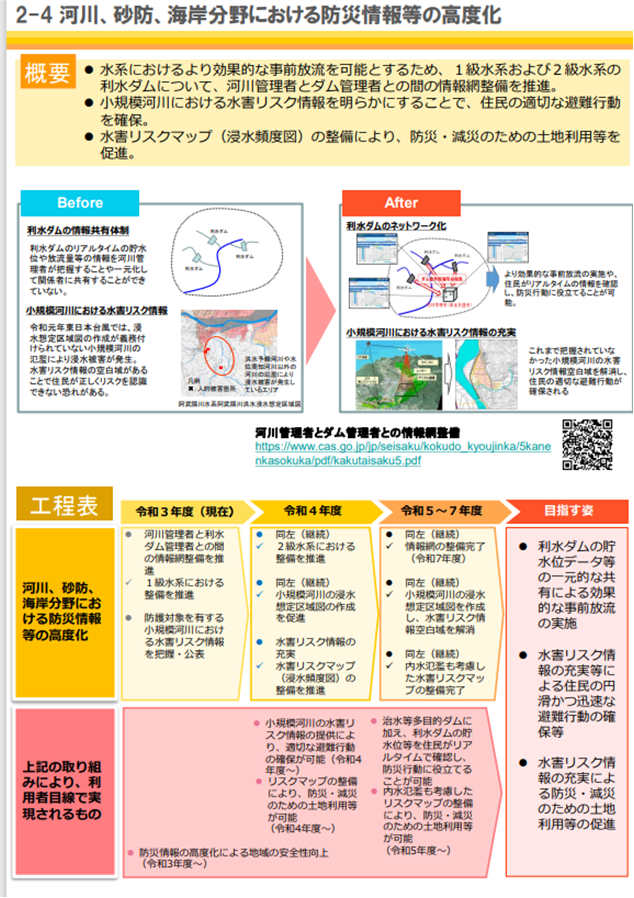

『2』:ダムの弾力的な運用(事前放流による治水容量確保、利水ダムとの連携)

- なかなかまとまった資料はまだないのですが、以下の資料は参考になるかと思います!

- 事前放流の実施に関する治水協定

- 既存ダムの洪水調節機能の強化に向けた基本方針

- 既存ダムの洪水調節機能の強化について

- 関連記事

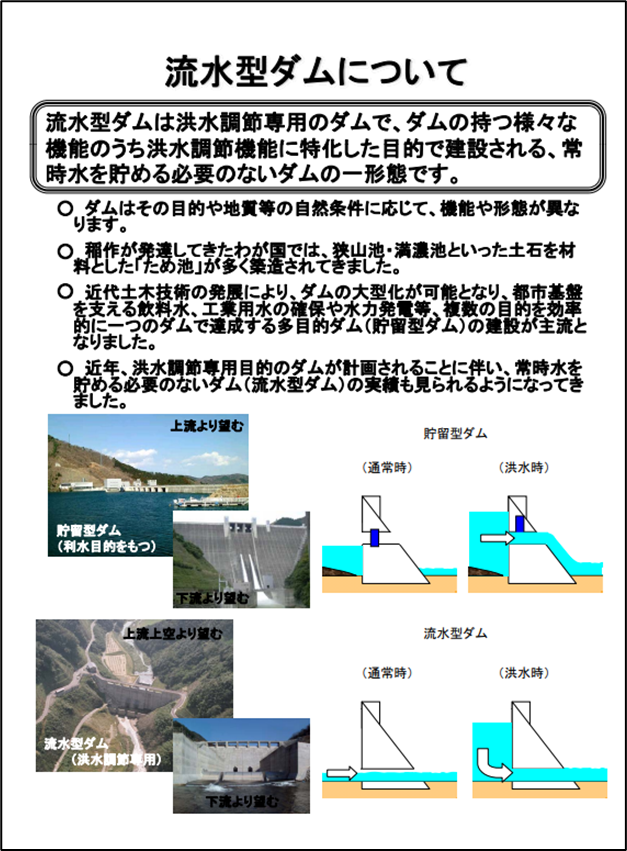

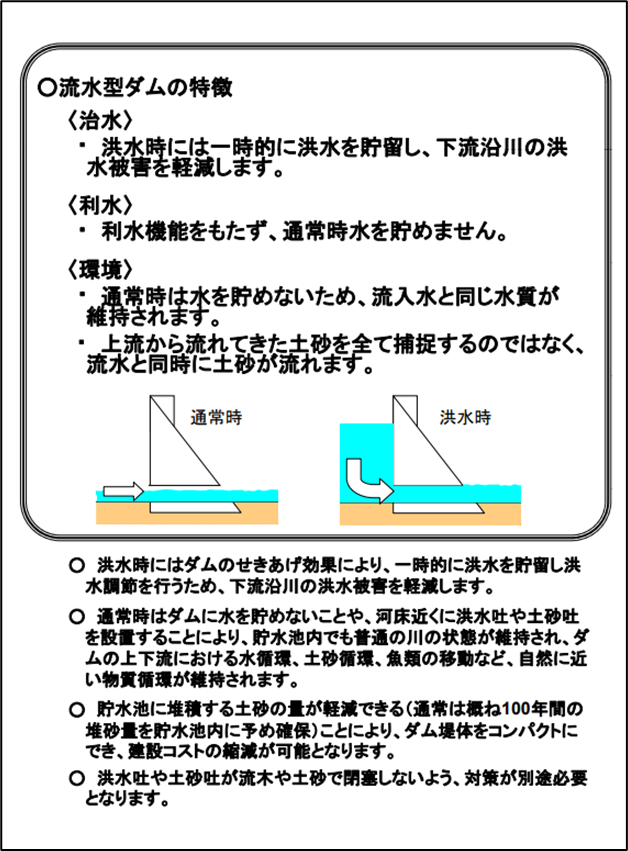

『3』:流水型ダム

- 環境配慮という観点でも出題されるかもしれないと予想しています。概要や球磨川の取組が参考になるでしょう!

- 流水型ダム概要

- 球磨川の取組

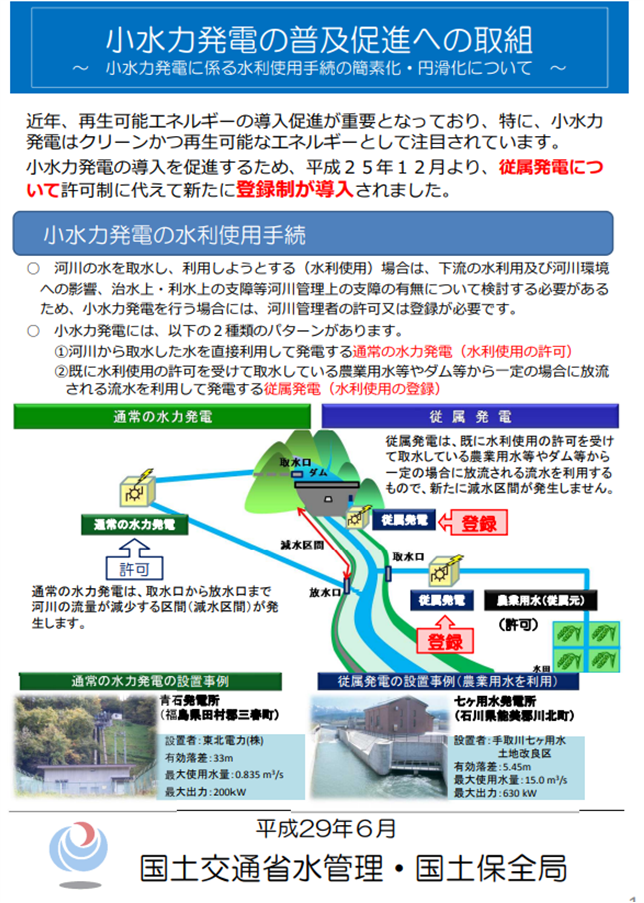

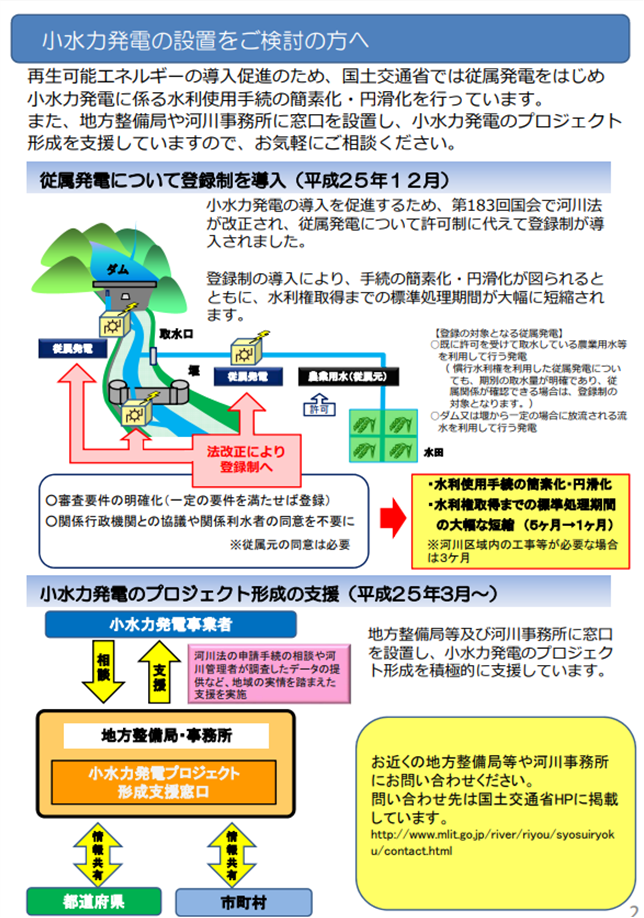

『4』:小水力発電

- 小水力発電は脱炭素の取組の一部(再エネ)としても再度注目を浴びるのではないかと予想しています。なかなかまとまった資料はないですが、国交省小水力発電HPが参考になるかと思います。

Ⅱ-2

Ⅱ-2はソフトとハードから1問ずつの出題傾向でしたよね!ここでは、ソフトとハードに分けて勉強資料をご紹介します!

ソフト

〈ヤマ一覧〉

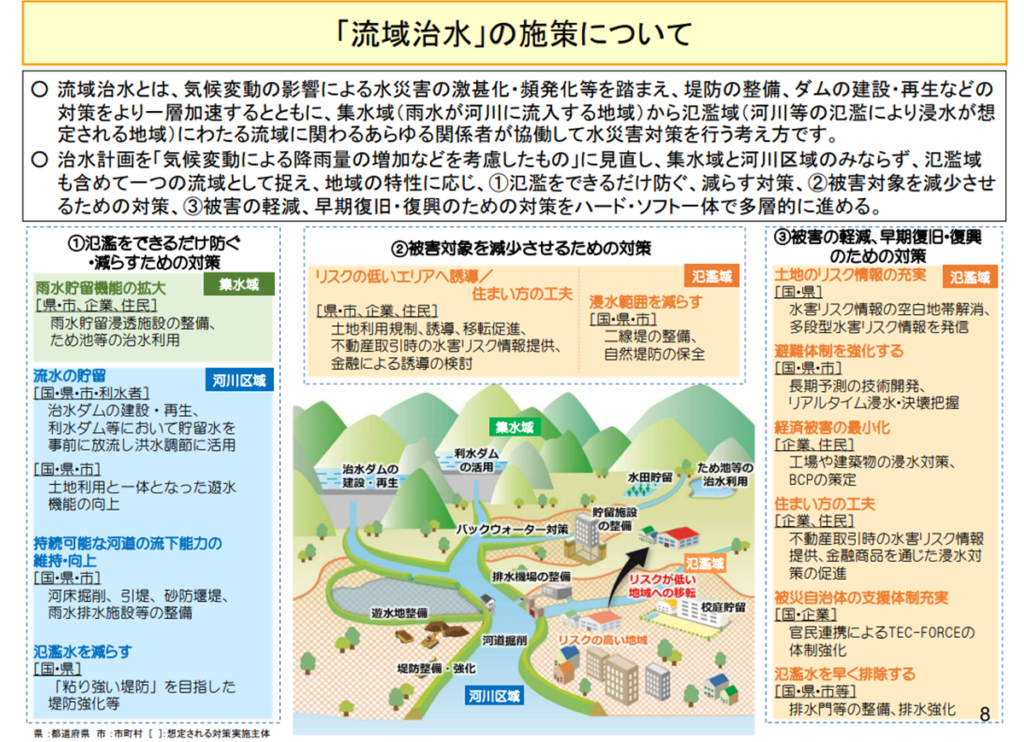

- 流域治水

- 水防災意識社会

- 防災指針(都市計画)

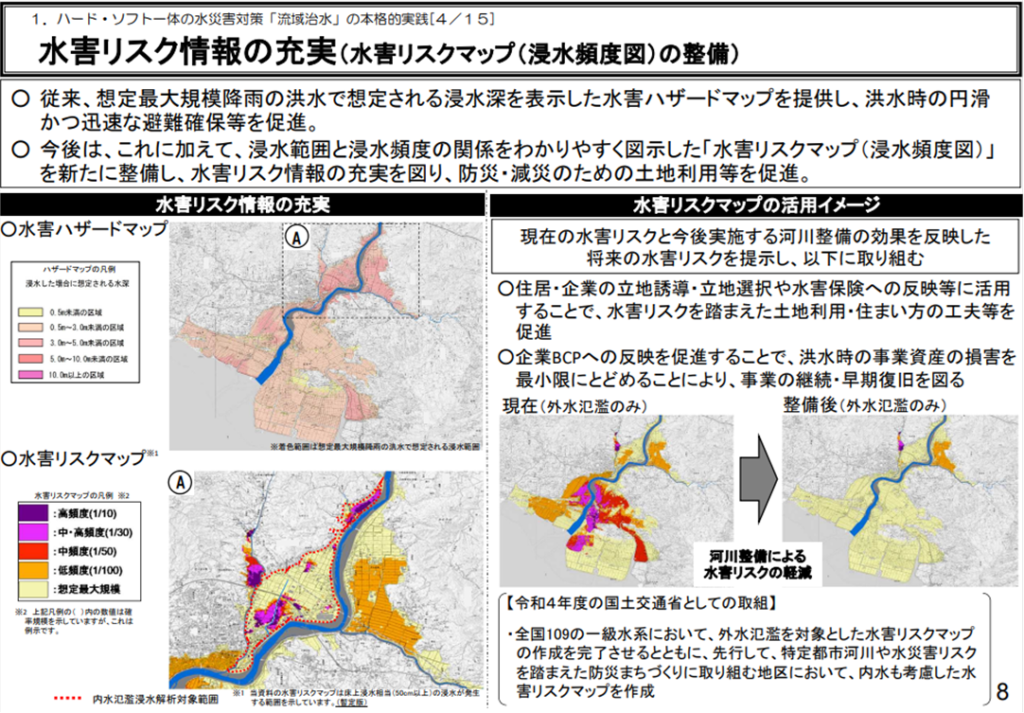

- 水害リスクマップ

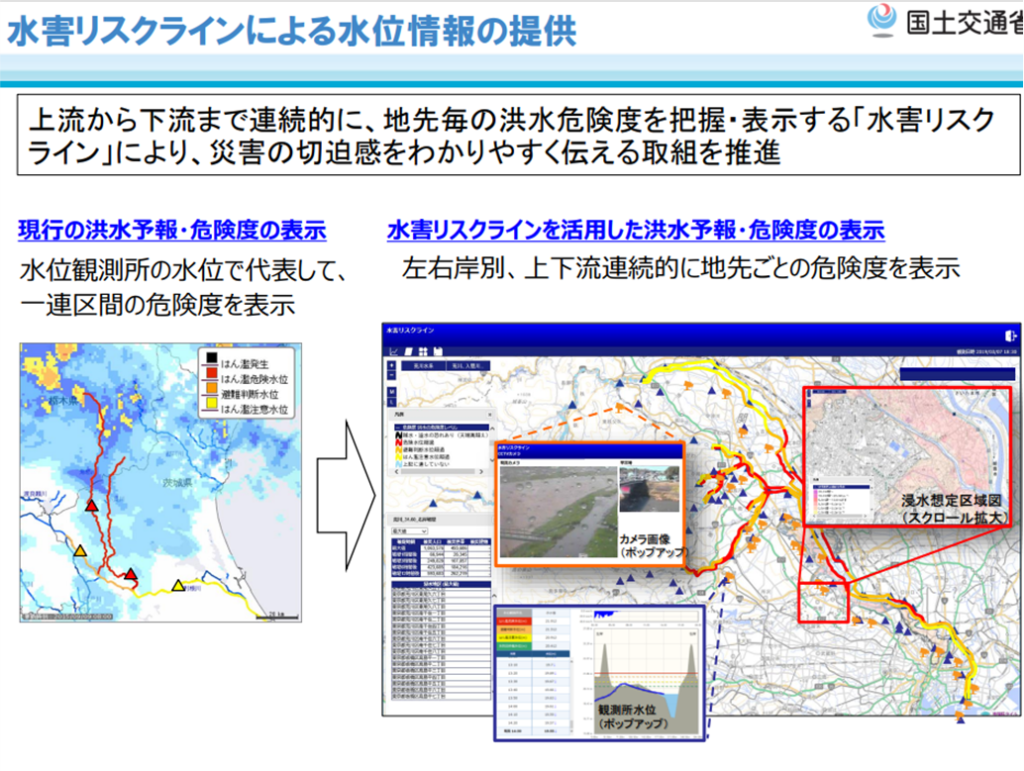

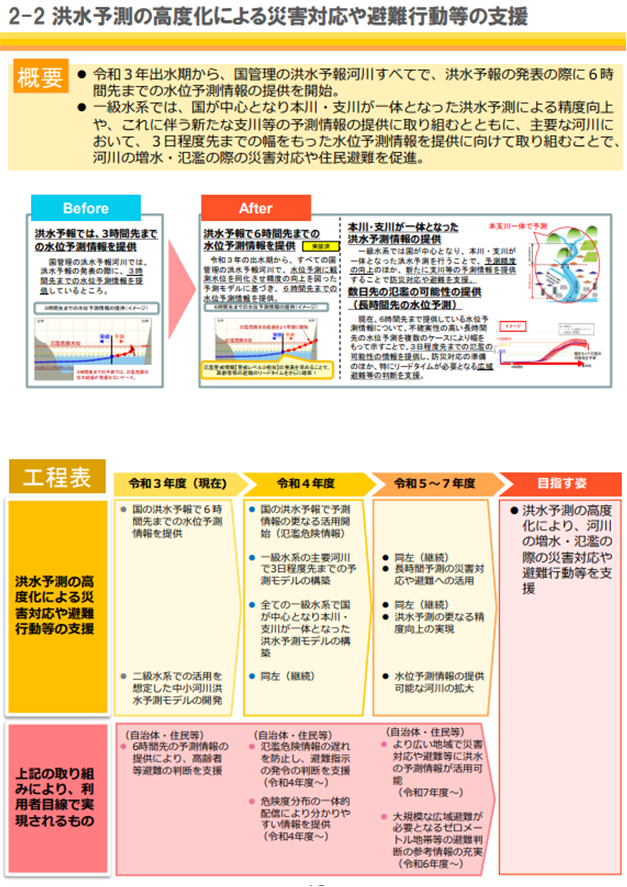

- 水害リスクライン

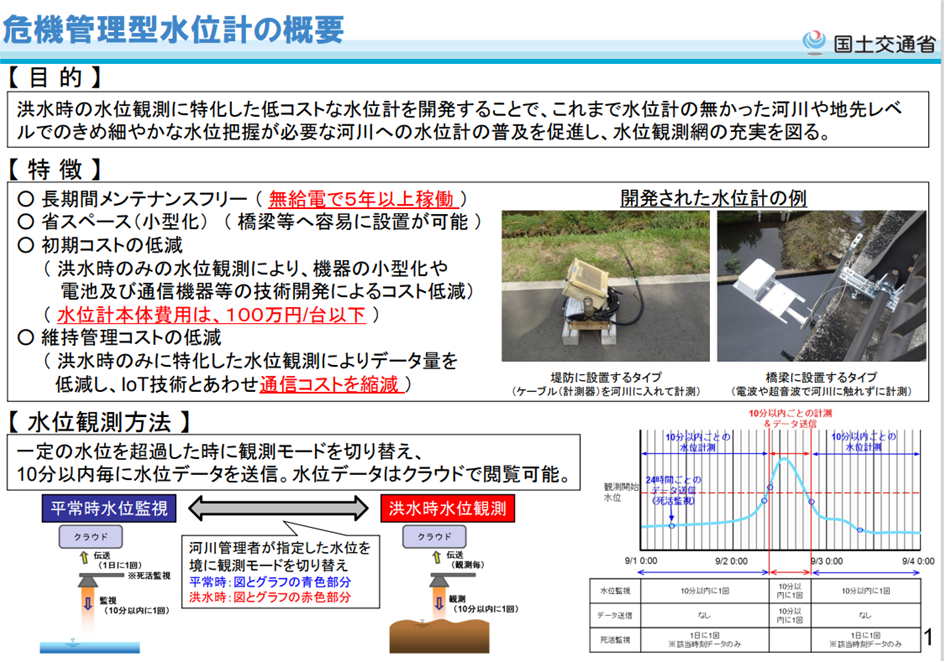

- 危機管理型水位計

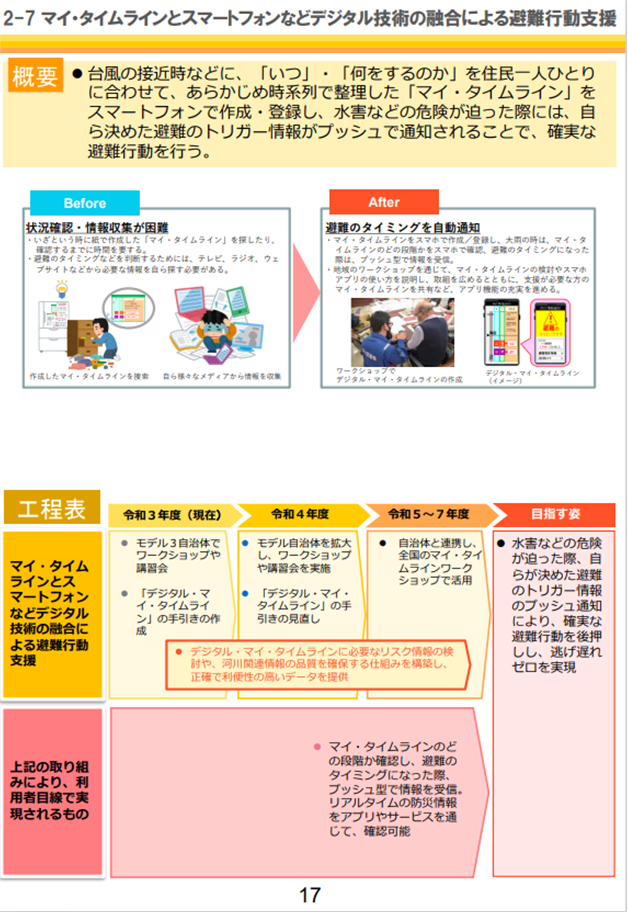

- マイタイムライン・逃げなきゃコール

〈勉強資料〉

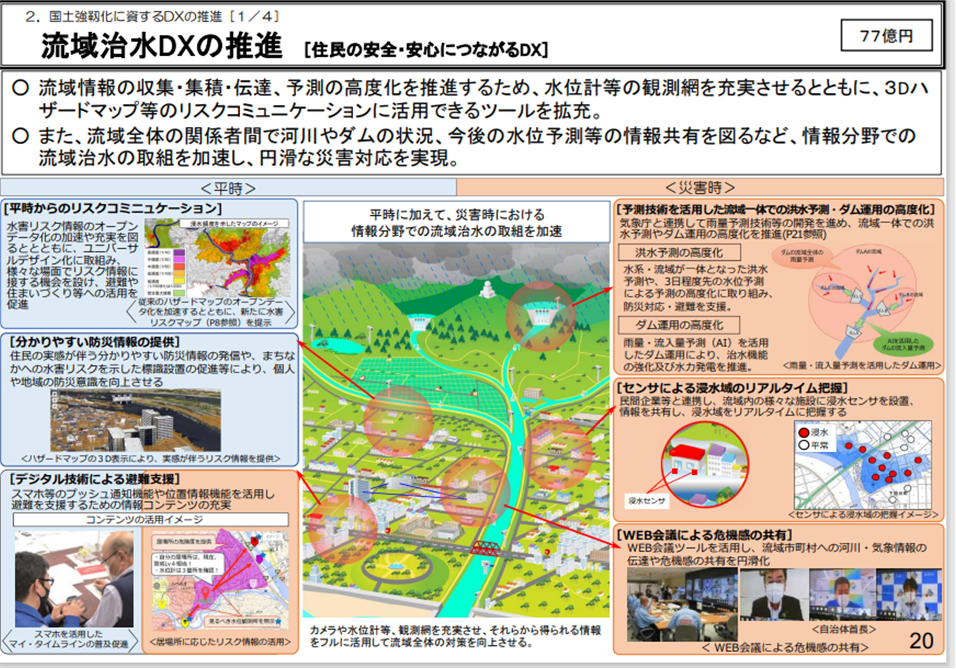

『1』:流域治水

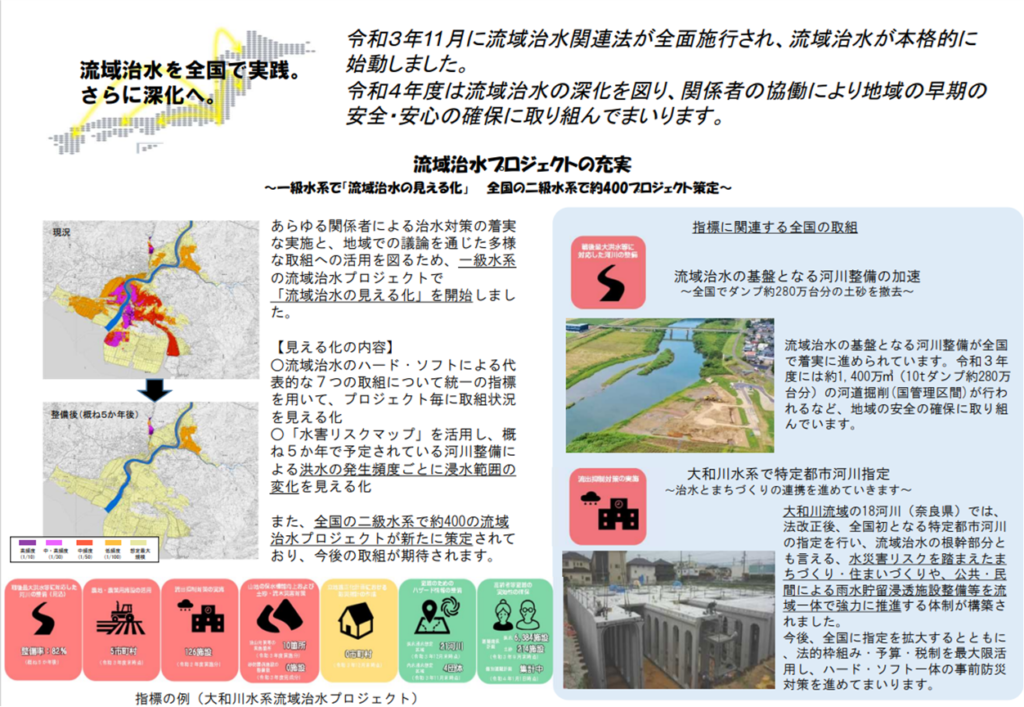

- 最近の一番のトレンドですよね!流域治水関連法の改正などもあるなど、河川だけではなくあらゆる関係者が一体となって取り組む方針が示され、各種取組が進められているところ。ここは一番力を入れて勉強したいですね!都市部局との連携も見逃せません!

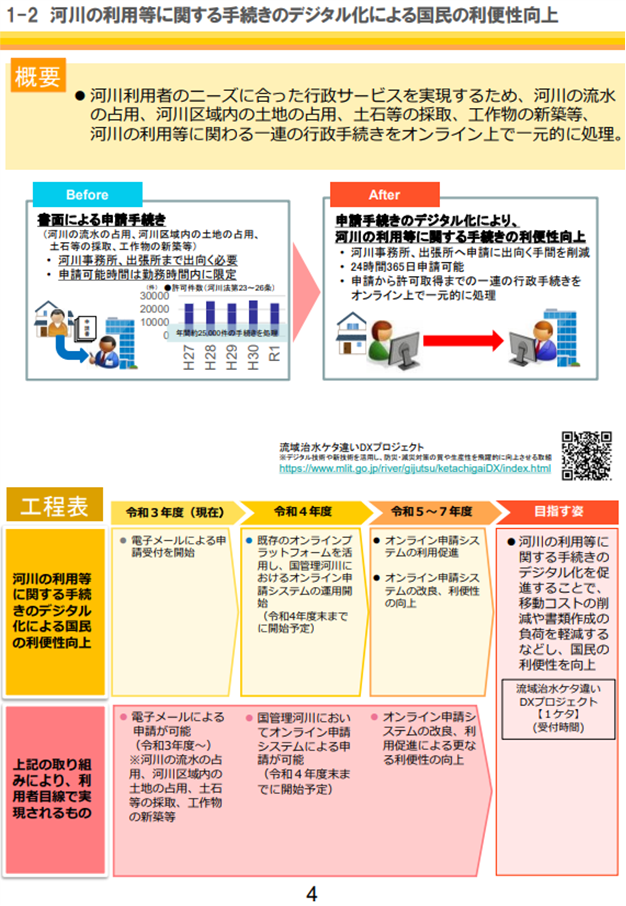

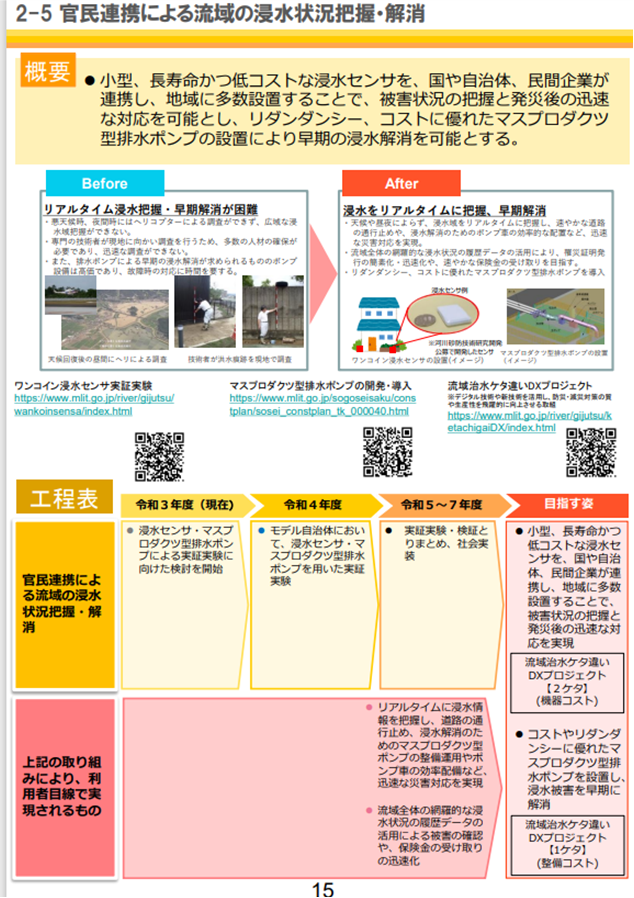

- 流域治水については令和3年度末に「流域治水の見える化」や「流域治水ケタ違いDXプロジェクト」(詳しくはDXで紹介)が立ち上がるなど動きがありました。

- 気候変動を踏まえた水災害対策のあり方について~あらゆる関係者が流域全体で行う持続可能な「流域治水」への転換~ 答申 (令和2年7月)

- 流域治水関連法

- 流域治水の基本的な考え方

- 流域治水プロジェクト

- 流域治水の見える化

- 流域治水ケタ違いDXプロジェクト

【流域治水全体像】

【流域治水の見える化】

【見える化の内容】

001474648.pdf (mlit.go.jp)

○流域治水のハード・ソフトによる代表的な7つの取組について統一の指標を用いて、プロジェクト毎に取組状況を見える化

○「水害リスクマップ」を活用し、概ね5か年で予定されている河川整備による洪水の発生頻度ごとに浸水範囲の変化を見える化

また、全国の二級水系で約400の流域治水プロジェクトが新たに策定されており、今後の取組が期待されます。

(出所https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001474648.pdf)

『2』:水防災意識社会

- 少し古いですが、水防災意識社会から流域治水は繋がっている流れなので、一応おさらいしておきましょう!施策などは流域治水に引き継がれている部分も多いですよね!

- 水防災意識社会再構築ビジョン

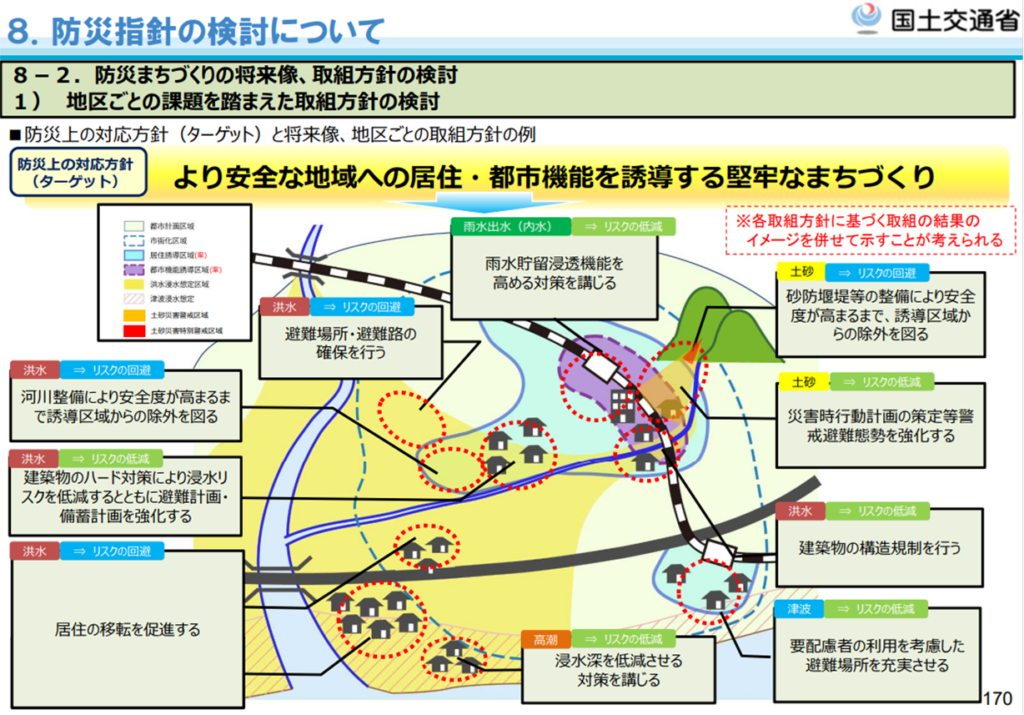

『3』:防災指針

- 立地適正化計画に防災指針の作成が位置付けられましたね!都市施策ですが、河川のソフト対策と切っても切れない関係があるものですので、ここもしっかり押さえておきましょう。

- 防災指針の検討について

- https://www.mlit.go.jp/toshi/city_plan/content/001415029.pdf

『4』:水害リスクマップ

今のところ予算概要以外の良さそうな資料は無さそうです。

『5』:水害リスクライン

- 水害リスクラインの概要は以下記者発表が参考になります。

- なお、水害リスクライン自体は以下で公開され運用されています。

『6』:危機管理型水位計

- 概要は以下、国交省資料と河川情報センター資料が参考になります。

『7』:マイタイムライン・逃げなきゃコール

- 『マイタイムライン』は以下国交省HPを参考に勉強しましょう!

- 『逃げなきゃコール』は、『住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト』の取組ですよね!こちらは以下資料を参考に勉強しておきましょう!

- 住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト

ハード

〈ヤマ一覧〉

- 危機管理型ハード(Ⅱ-1と重複)

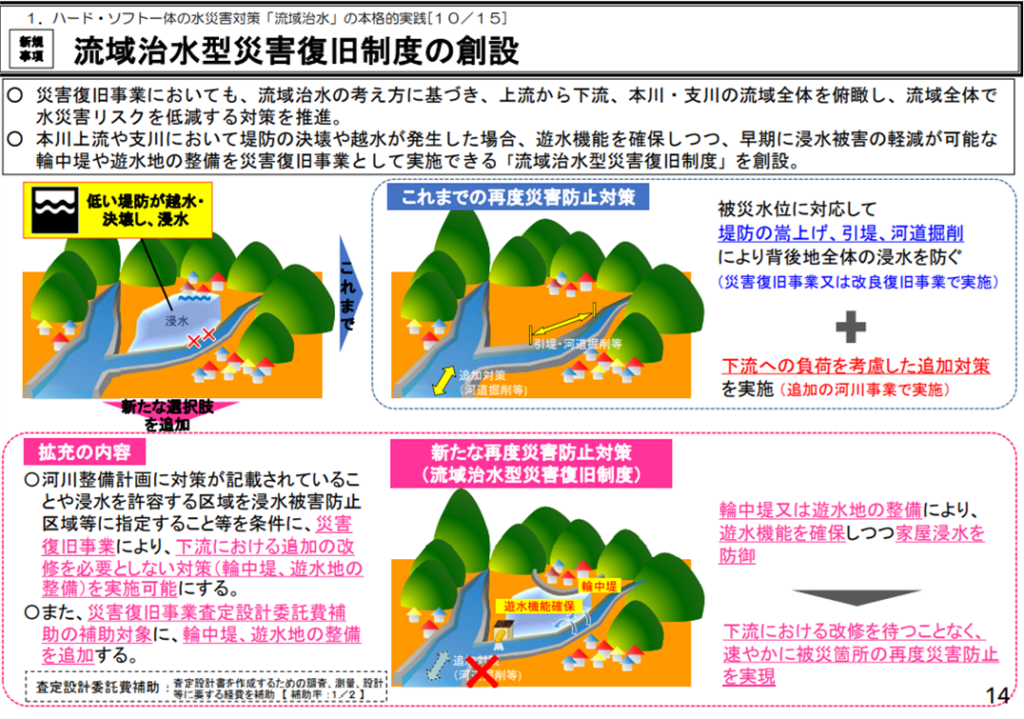

- 流域治水型災害復旧

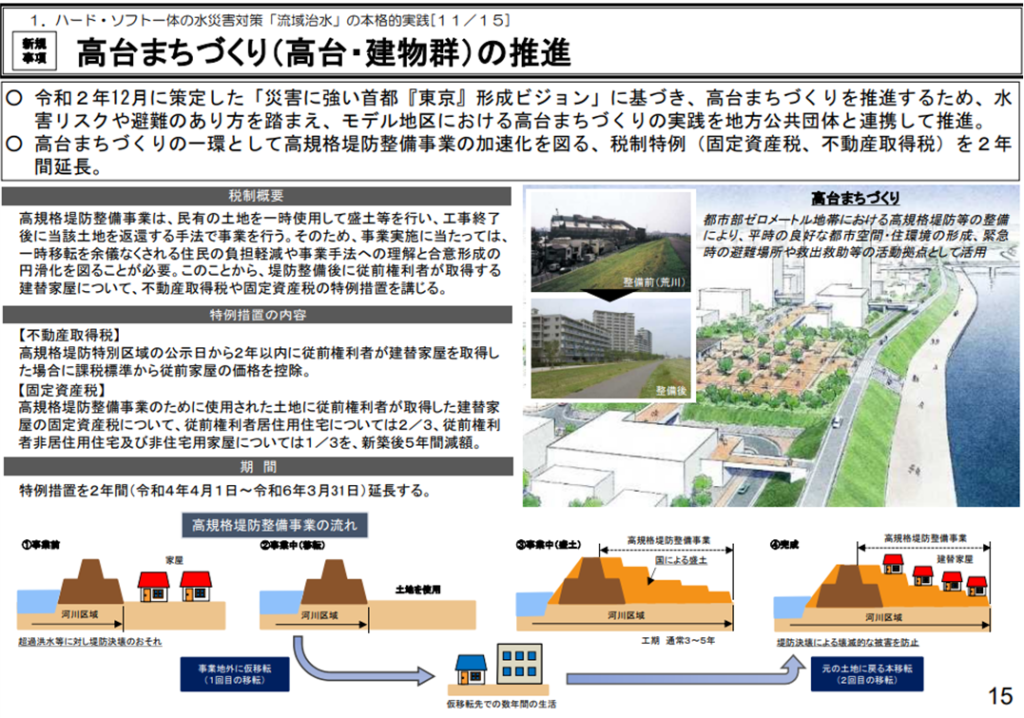

- 高台まちづくり(スーパー堤防)

〈勉強資料〉

『1』:危機管理型ハード(Ⅱ-1と重複するため省略)

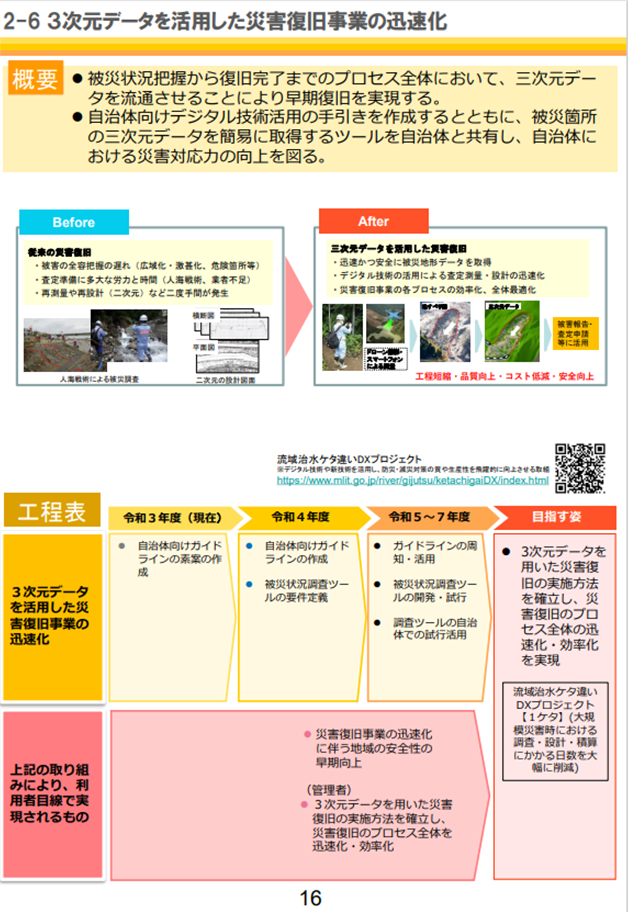

『2』:流域治水型災害復旧

災害復旧は原形復旧が基本ですが、代替案も検討してより良い手法を導入していくというのが、新たな『流域治水型災害復旧』の考え方ですよね!

資料としては、現時点では予算概要くらいしかなさそうなのでそちらでインプットしておきましょう。また年度が明けたら新たな情報が出てくるかもしれませんので、水管理・国土保全局HPをこまめにみておきましょう!

- R4水国局予算概要P14

『3』:高台まちづくり(スーパー堤防)

東京に地域が限られた施策なので出題可能性はそんなに高くないかと思いますが、予算概要でも触れられており河川行政としての大きな動きなので、こちらもウォッチしておきましょう!

- R4水国局予算概要P15

Ⅲ-1,Ⅲ-2

Ⅲは、最近の動向を踏まえた出題が多い傾向にありましたよね!

〈ヤマ一覧〉

- 流域治水(Ⅱと重複)

- 気候変動を踏まえた基本方針・整備計画の変更

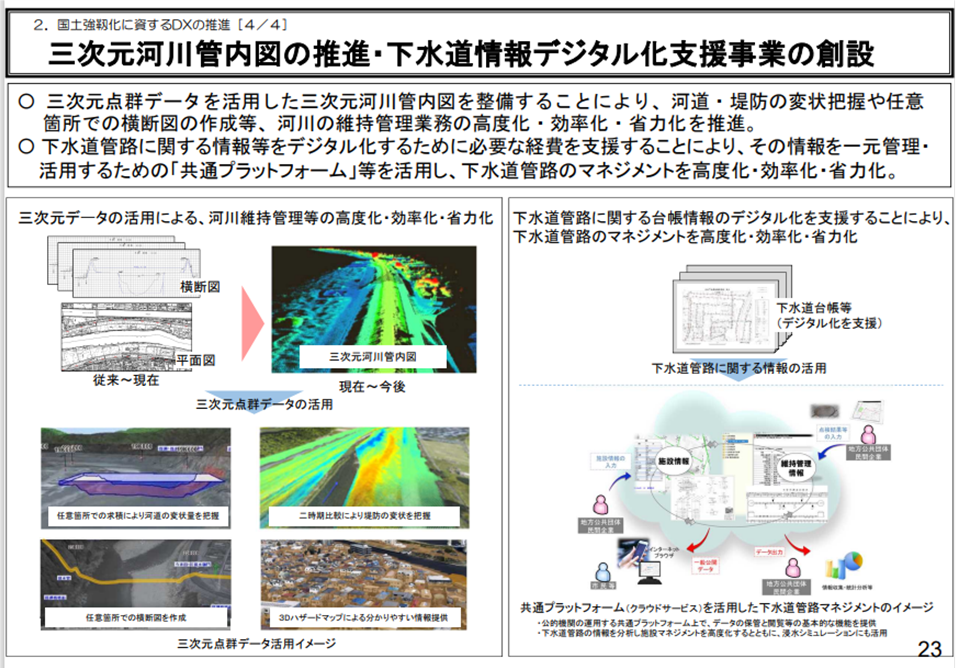

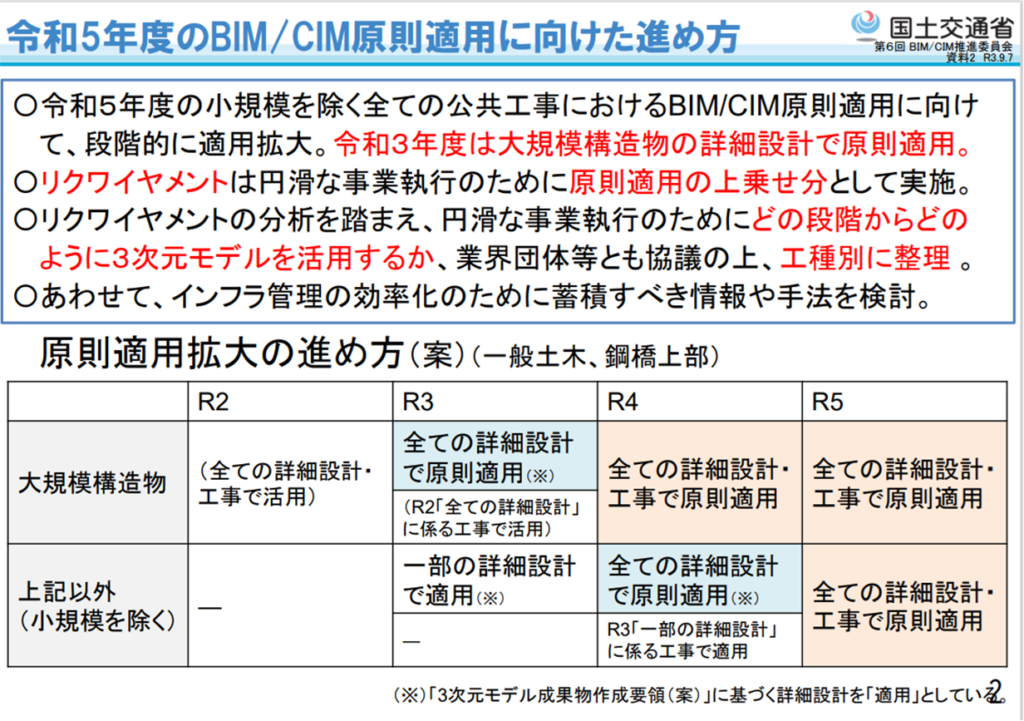

- DX・新技術活用(3D管内図の活用、3Dハザードマップ、BIM/CIM原則化など)

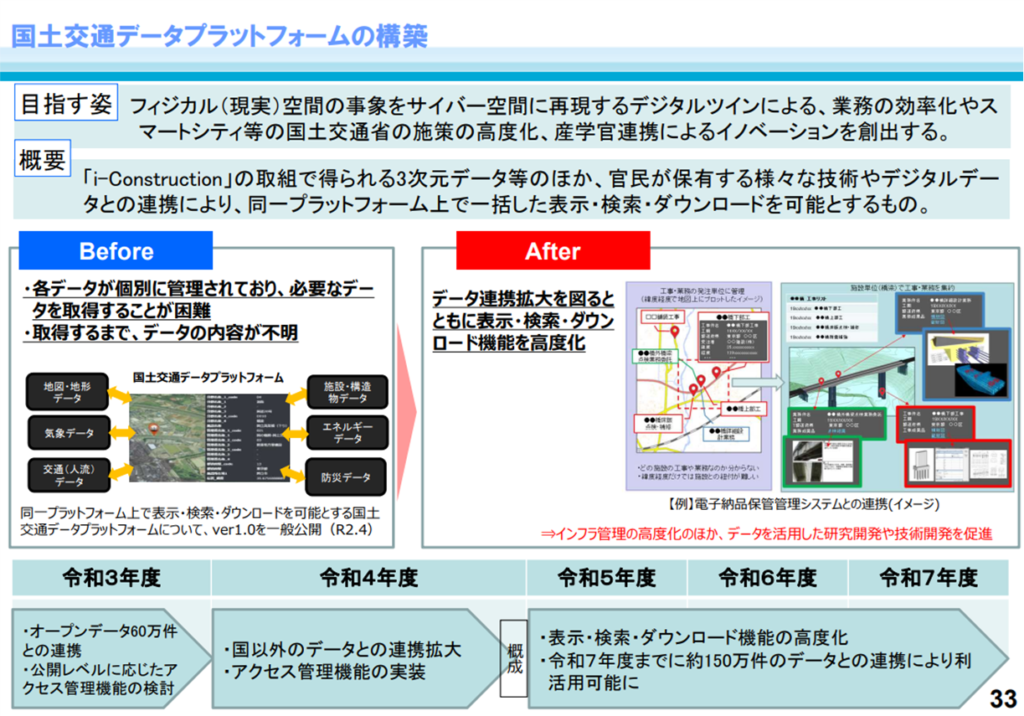

- 国土交通データプラットフォーム

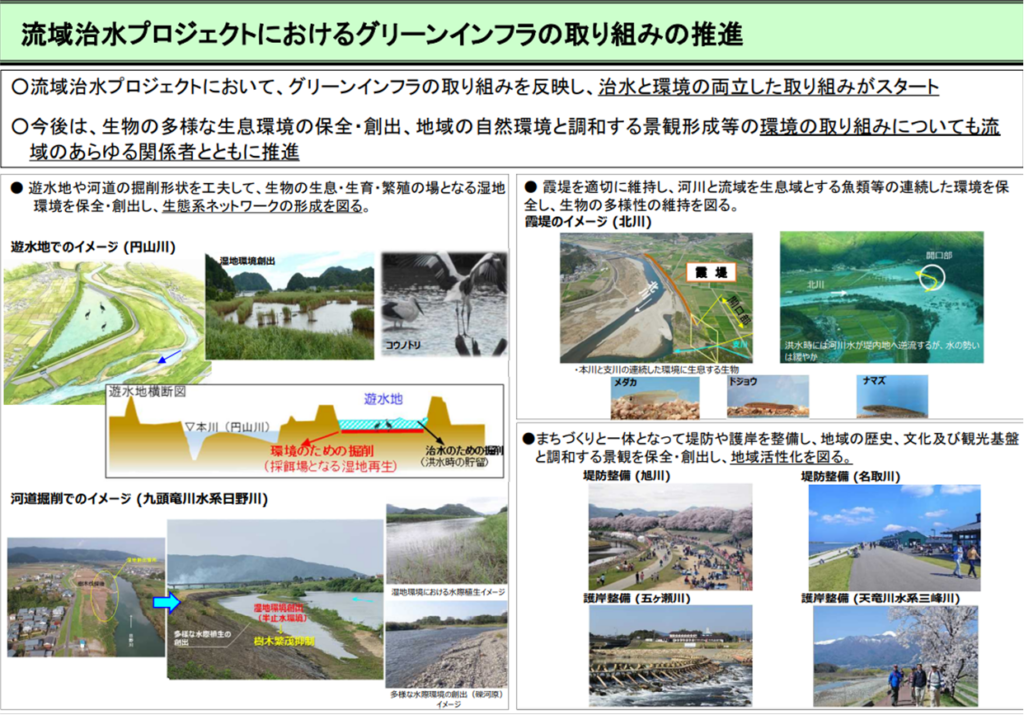

- 脱炭素・グリーンインフラ

- 盛土問題(砂防っぽいですが余裕あれば)

〈勉強資料〉

『1』:流域治水(Ⅱ-2と重複するので省略)

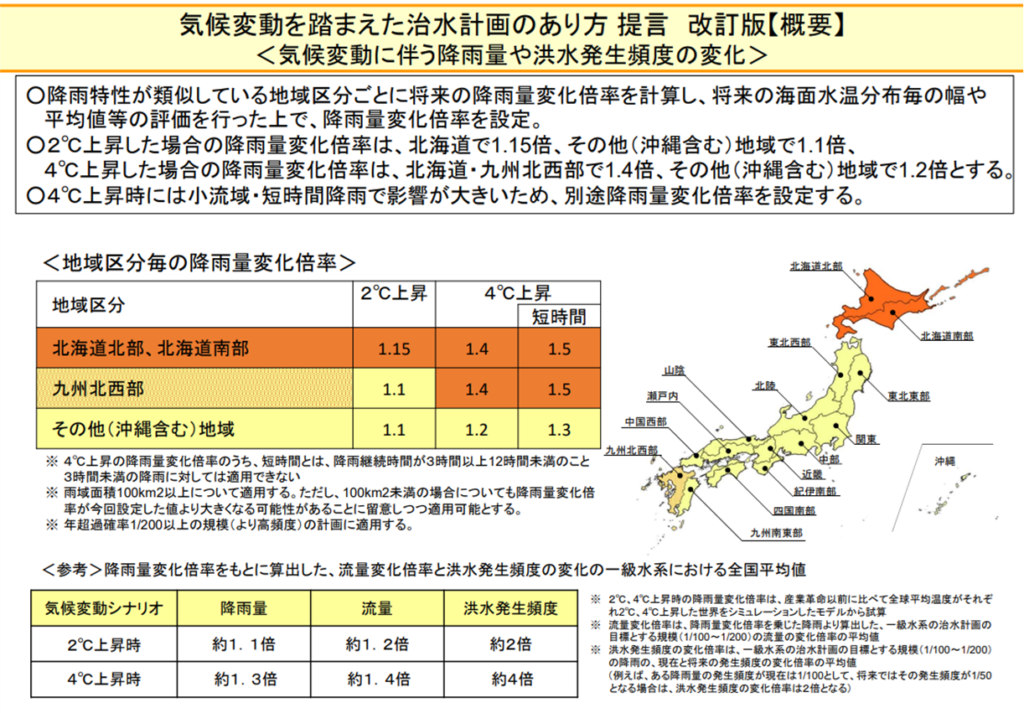

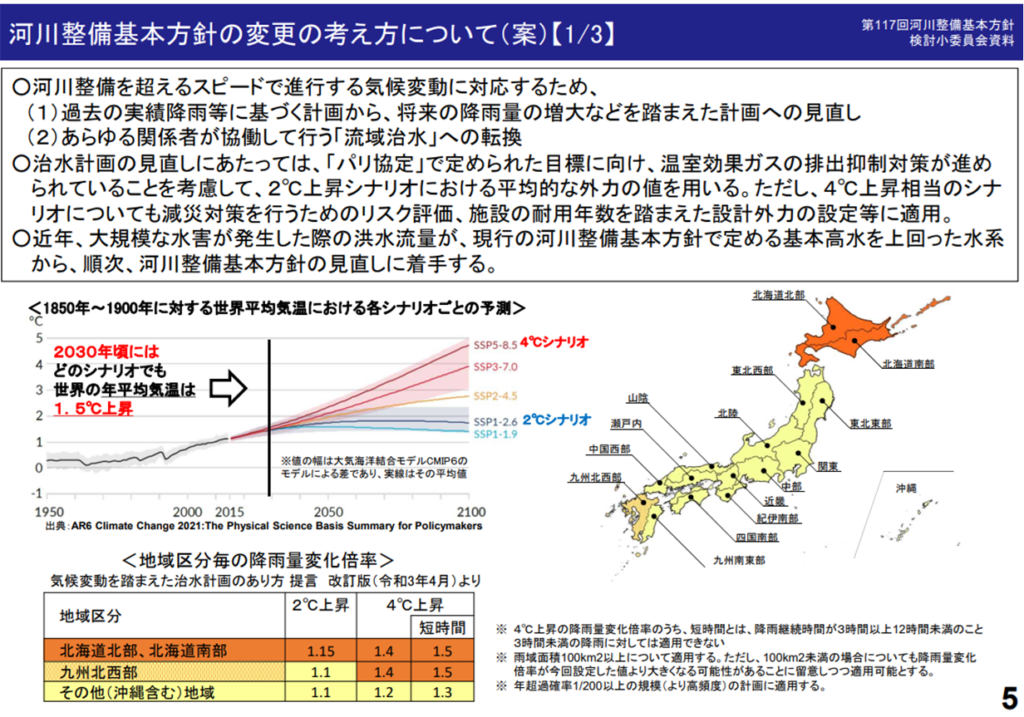

『2』:気候変動を踏まえた基本方針・整備計画の変更

- 「気候変動を踏まえた治水計画のあり方 提言(令和3年4月改訂)」

- 令和4年4月28日 第118回 河川整備基本方針検討小委員会

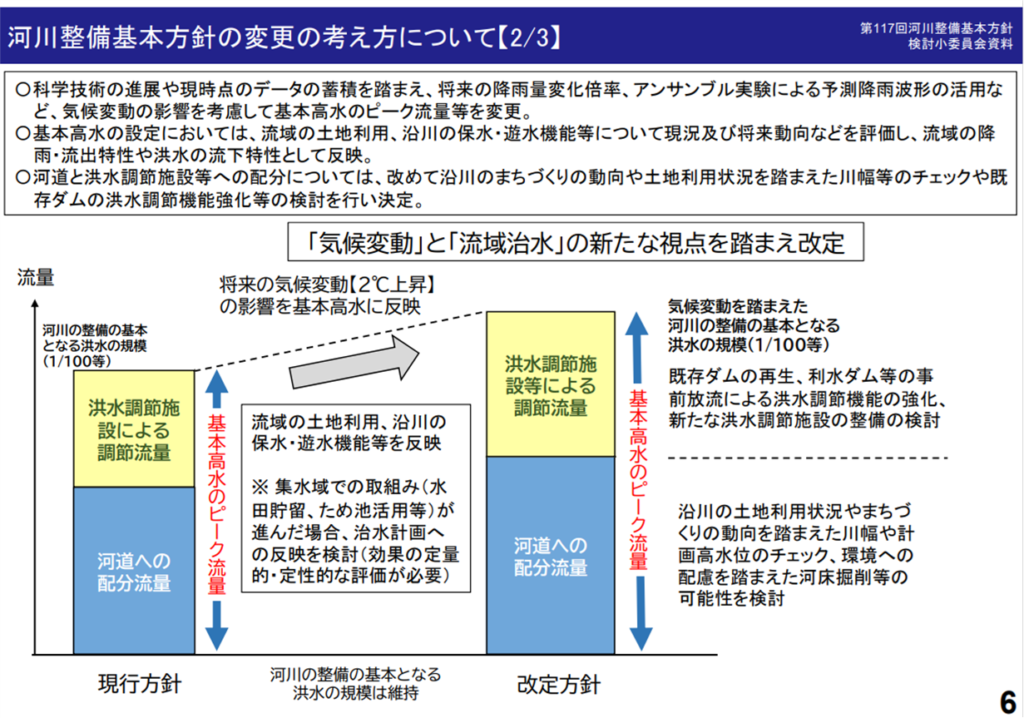

- この委員会資料は非常によくまとまっています。基本方針を今後、どう改訂していくのか、外力設定の変更の考え方なども詳しくのっていたので詳細に紹介します。

まずは、気候変動影響について。これは他の資料でもよく使われているものですので基本事項ですね。

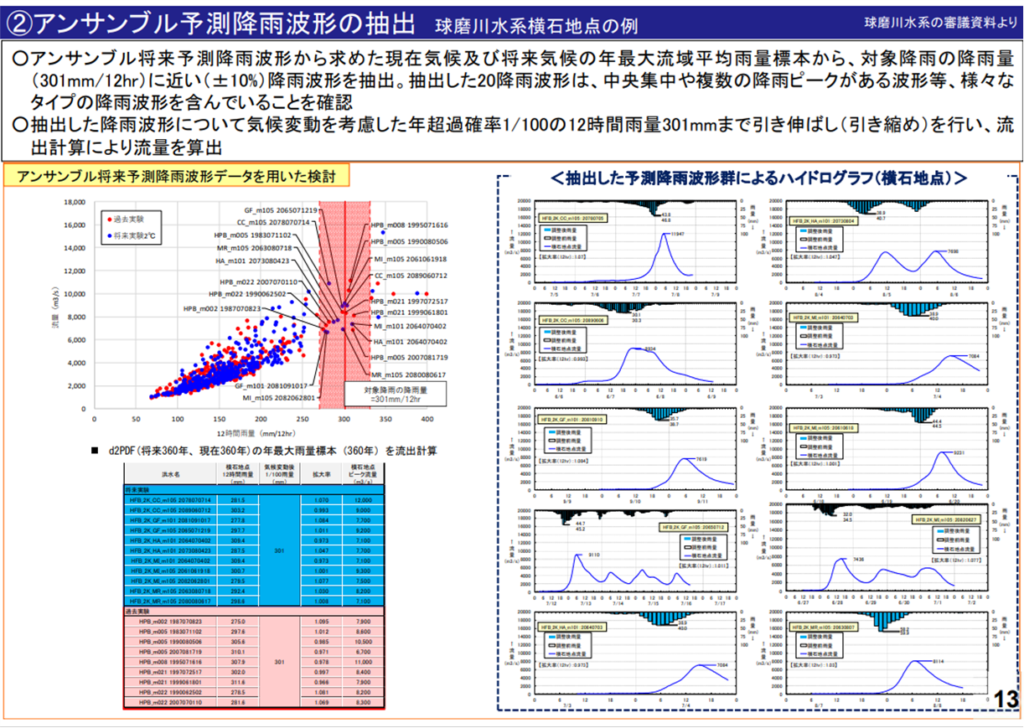

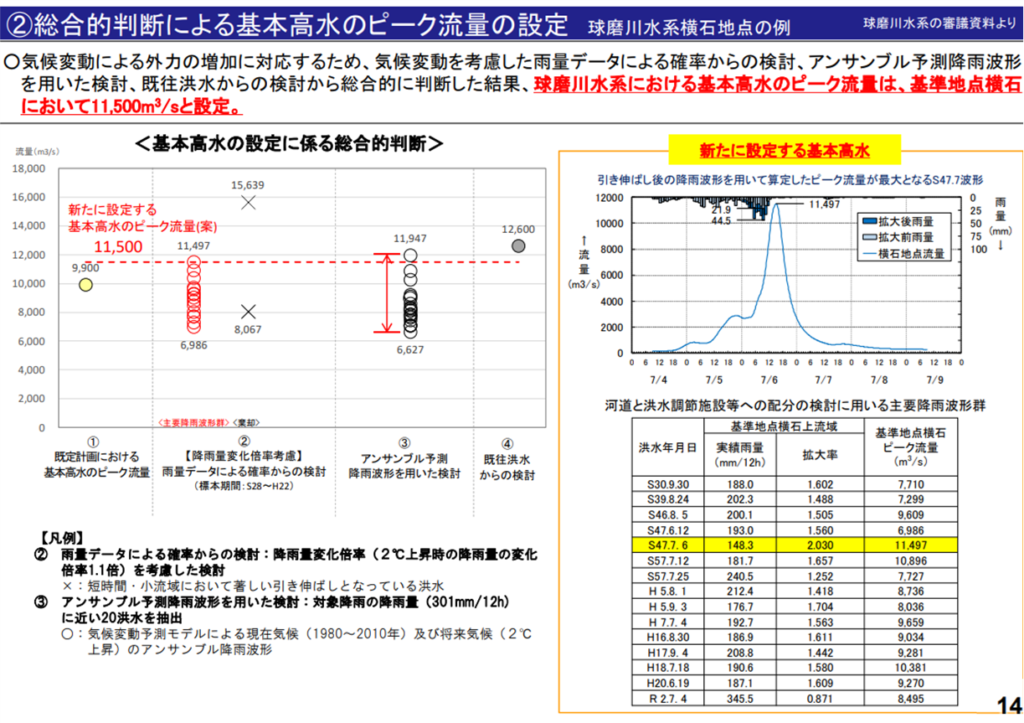

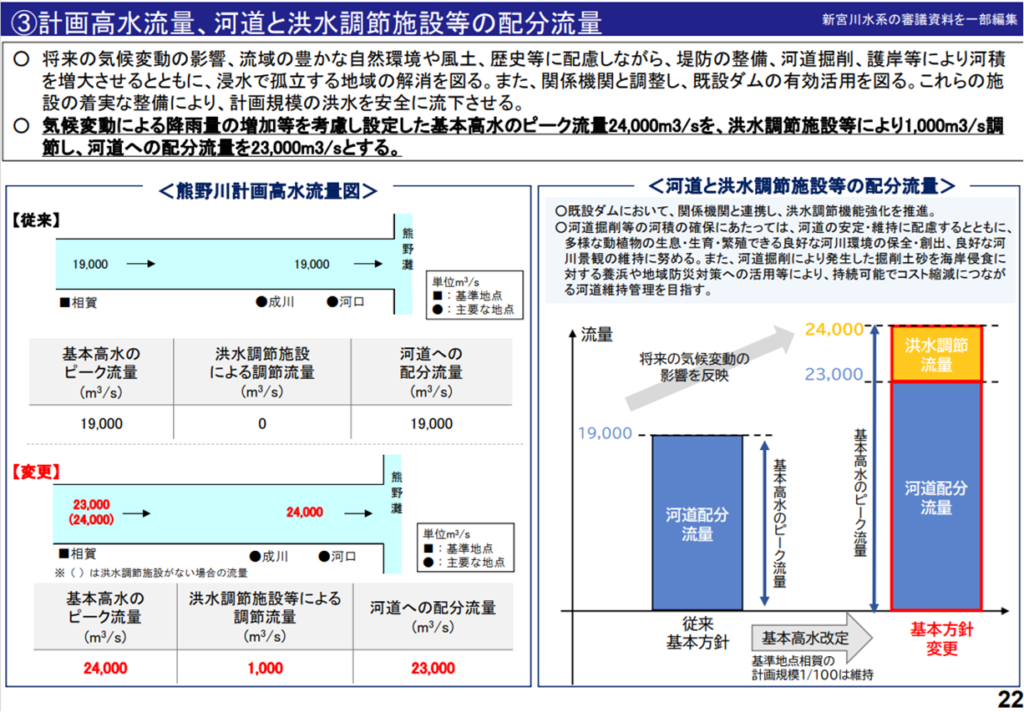

アンサンブル実験による予測降雨波形の活用などにより、基本高水ピーク流量を改定する内容がわかりやすく整理されています。土地利用状況、ダム再生、事前放流などもしっかりと踏まえた形で評価していくところが重要なポイントでしょう。

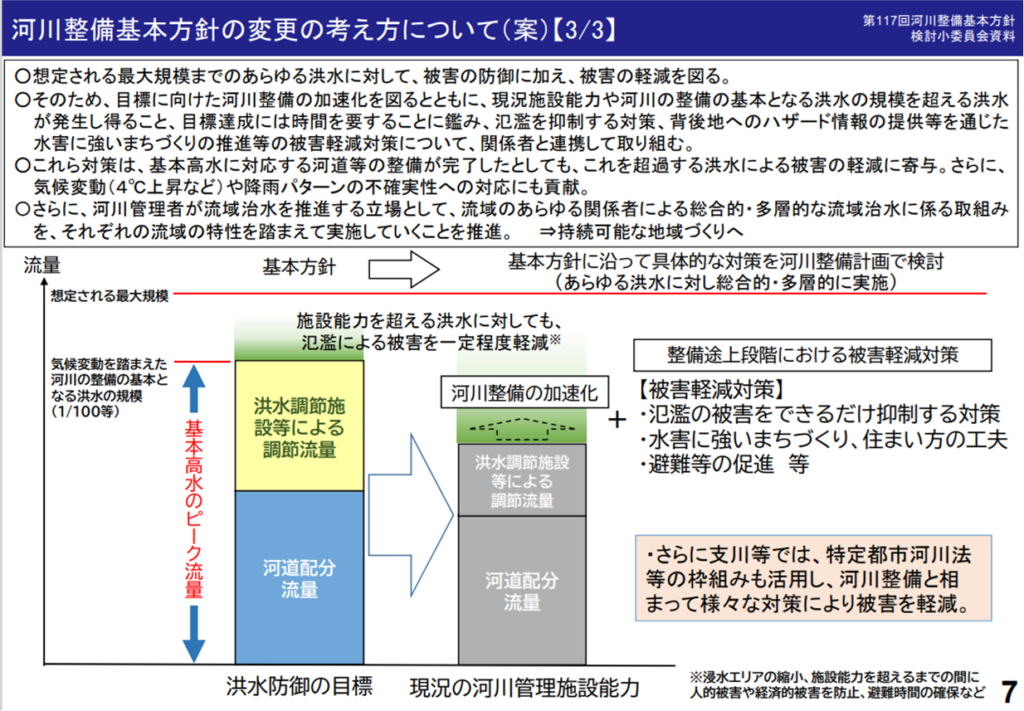

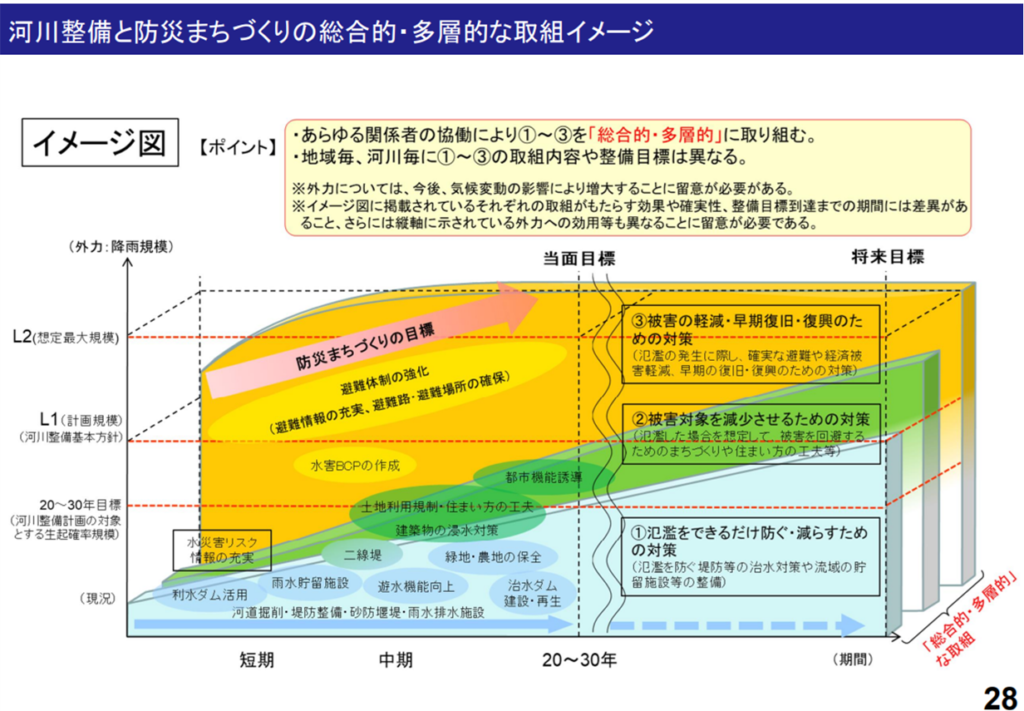

河道や洪水調節施設の整備だけではなく、関係者と連携した被害軽減対策もしっかり進めていくことが示されています。また、特定都市河川法等の枠組みも活用していくことも触れられています。気になる方は特定都市河川法もチェックしておくと良いでしょう。

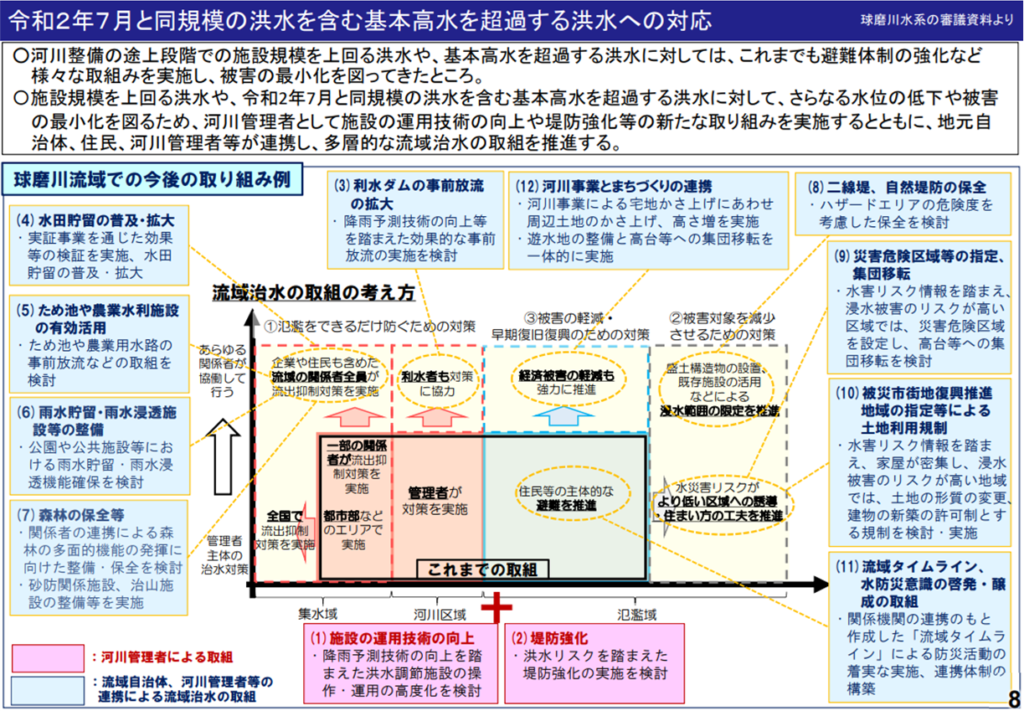

少しごちゃごちゃしていてわかりづらい資料ですが、強調したいところは『施設の運用技術の向上』と『堤防強化』をこれまでの取組に加えて進めていくというところでしょう。河川管理者として主体的に取り組むことのできる対策ですから、今後の基本方針の検討に際しては具体的に検討していくことがマストになってくるものと思っています。

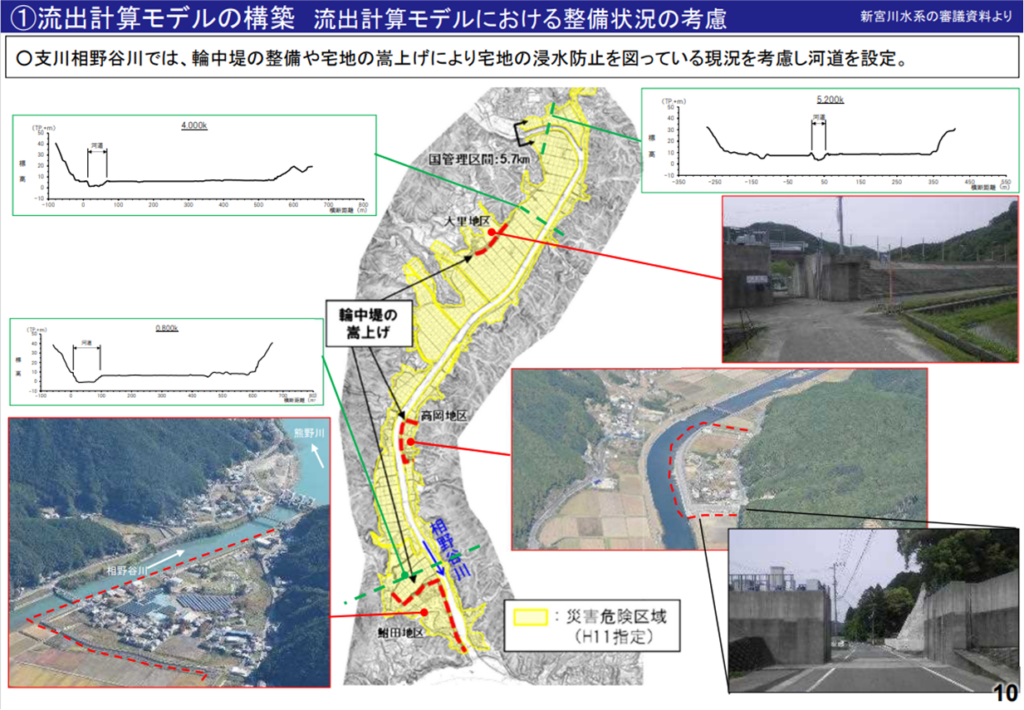

これは少々マニアックかもしれませんが、流出計算においては非常に大きな変化だと思います。これからは利水ダム流域も新たに流域分割して、利水ダムの治水効果を適切に反映していくとのこと。結構基準地点のピーク流量に効いてくるのではないかなと個人的には思っています。

これは土地利用状況を適切に反映させるということなので、そこまで目新しい内容ではないですが重要ですね。

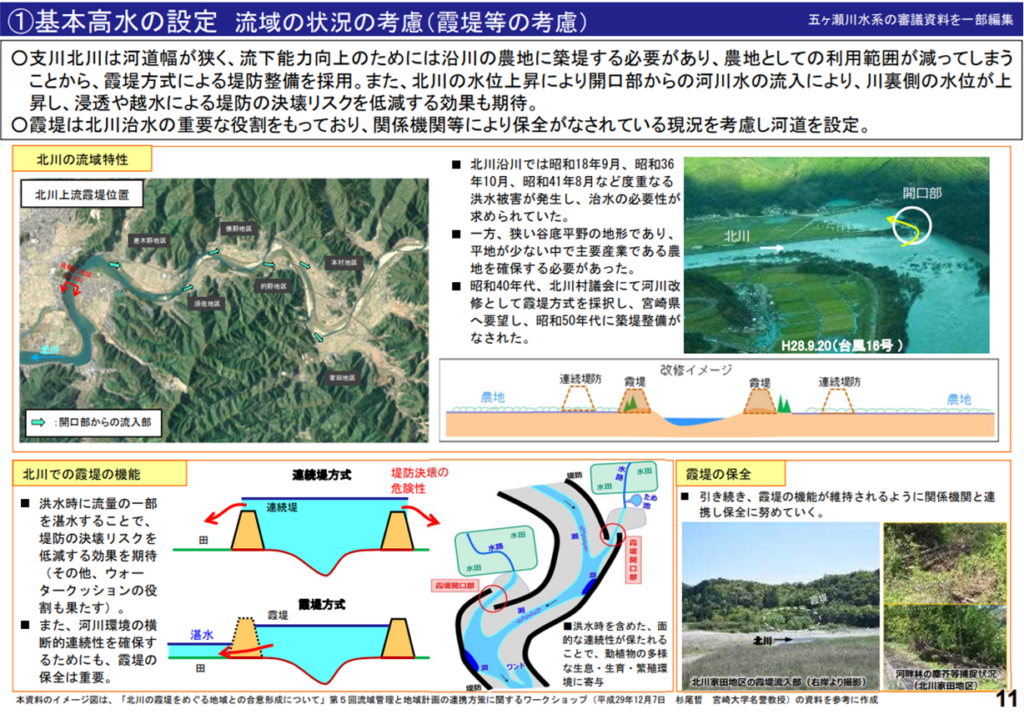

すべてを河の中に閉じ込めて洪水を流すという考え方ではなく、霞堤等も残すことを前提とした計画にするということでしょう。このような地域も多々あるでしょうから、今後の基本方針の検討では重要な視点ですね。

ここでは具体的に球磨川におけるアンサンブル予測降雨波形の抽出について示されています。アンサンブル予測降雨波形の考え方などは勉強しておいた方が良いかもしれません。令和2年7月豪雨は被害軽減対策を中心に対策を取るようですね。(年超過確率1/100の1.1倍よりも多い降雨量のため)

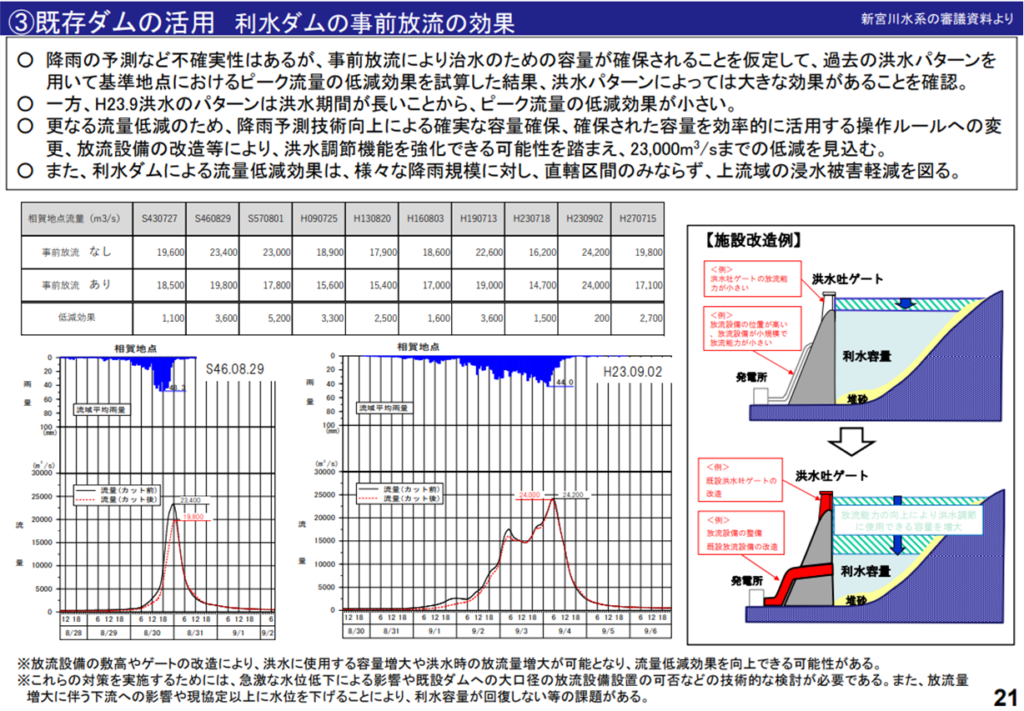

既存ダムの活用、利水ダムの事前放流の効果の計画への位置づけ方も紹介されています。整備計画にも位置付けていくという方針が示されているので、ダムの高度運用はこれからますます進んでいくことになるでしょう。重要な観点ですね。

田んぼダム等流域対策での効果の評価については、『今後検討していく段階』ということですので、まだ具体的に基本方針や整備計画に定量的に効果が位置付けられるのは先でしょうが、この観点もしっかりと考えていく姿勢ということがわかりますね。考えてみると、『田んぼダム等流域対策の定量的な評価』は技術士試験の課題に相当する部分だと思います。規模の大きい出水に対し、どれだけ流域対策がピークカットに効くのか、効かないのか、技術士試験対策で記述できるように自分なりの意見を考えておくと良いのではないでしょうか?

最後は、L1,L2と対策期間、対策内容のイメージ図ですね。防災まちづくりと一体となって、総合的・多層的に取り組むことが示されています。全体像の把握としては良いかと思いますので一読しておきたい資料ですね。一つ一つについては詳しくないので、別資料で知識を入れておく必要があるでしょう。

(出所03_senkou3suikei.pdf (mlit.go.jp))

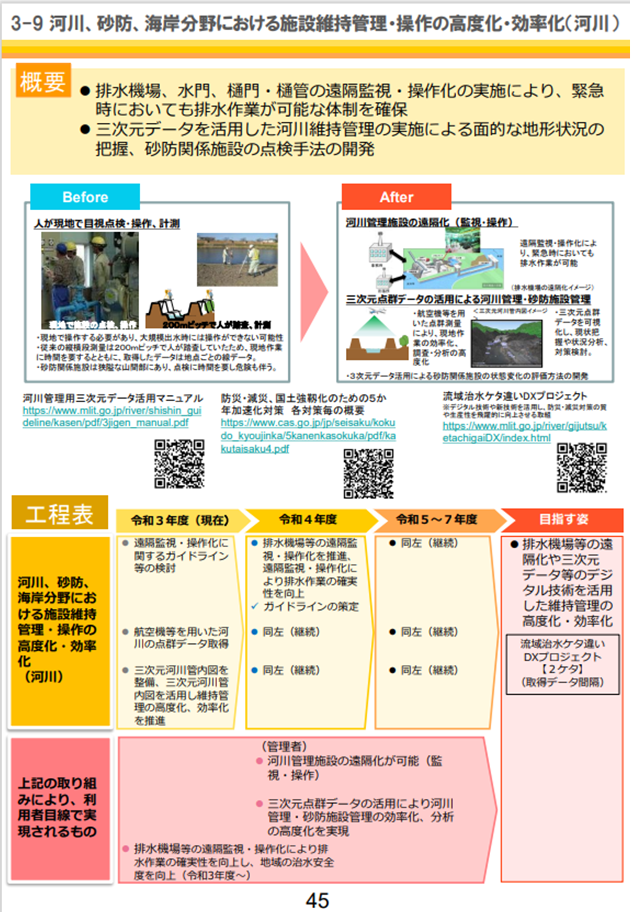

『3』:DX・新技術活用

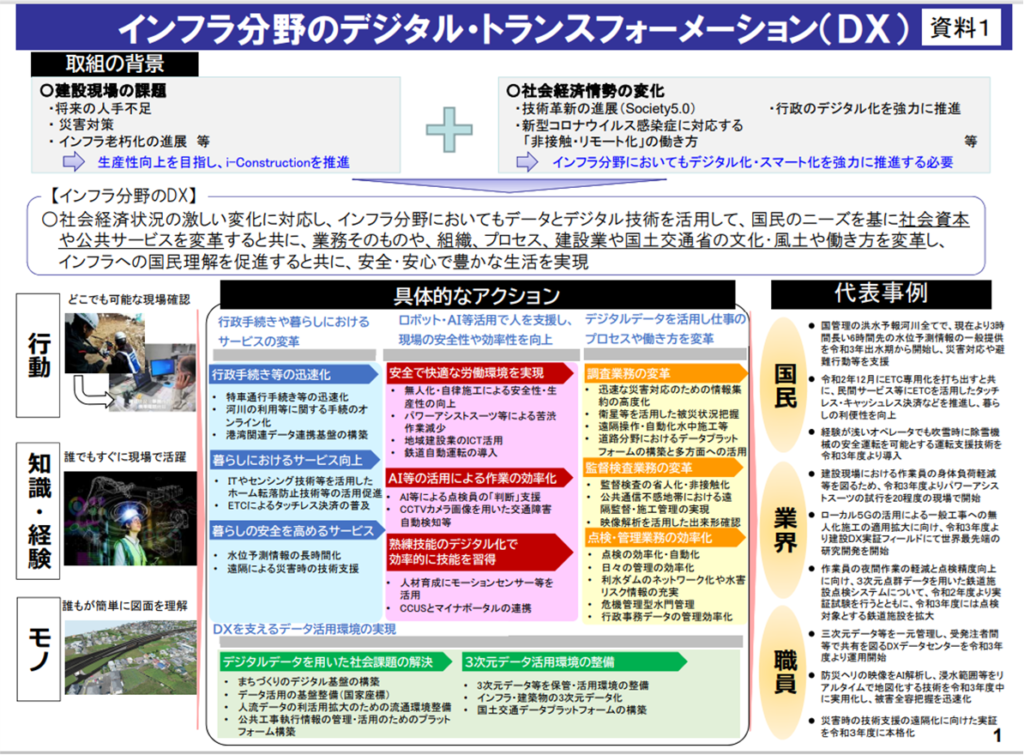

DXは政府の重要な取り組みでもあります!流域治水と並んで重要な動きですよね!国の動きから河川の動きを記述できるようにしっかりと準備を進めましょう!

令和3年度末には、『流域治水ケタ違いDXプロジェクト』が打ち出されましたので、こちらは要チェックです。記述できるようにしっかり準備しましょう!

- 『インフラDX』

- 「国土交通省インフラ分野のDX推進本部」において、国土交通省全体として定義がなされており、各分野の取組も例示されていますので、しっかりと国土交通省全体の動きを示した上で河川の取組を記述できるように準備しましょう!

- 『インフラDXアクションプラン』

- 令和3年度末に公表された「インフラDXアクションプラン」に位置付けられている河川の取組を紹介します。

(出所https://www.mlit.go.jp/tec/content/001474434.pdf)

- 『河川のDXの取組』

- 予算概要がうまくまとまっているので、そちらを勉強しましょう

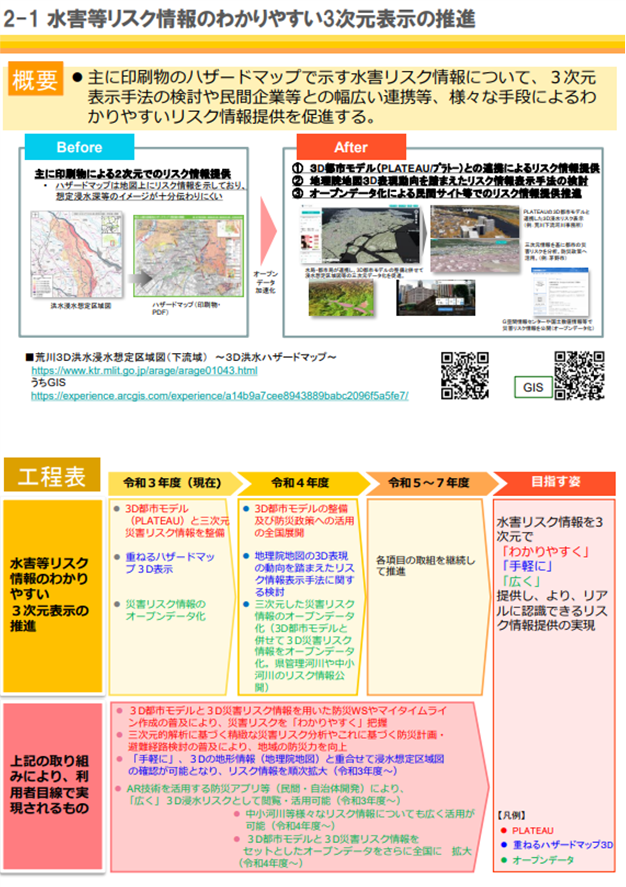

- 『3次元管内図・3Dハザードマップ』

- 河川の取組としては、荒川下流で始まった3次元管内図・3Dハザードマップが注目です!都市局の3D都市モデルも取り込んでいますよね!

- どのような活用方法があるのか、自分でいじってみて、河川計画や管理、環境にどう応用できる可能性があるのか、考えておくと良いでしょう!

- https://arage.maps.arcgis.com/apps/webappviewer3d/index.html?id=aad07ecc86dc4a09a547216eca0fa23a

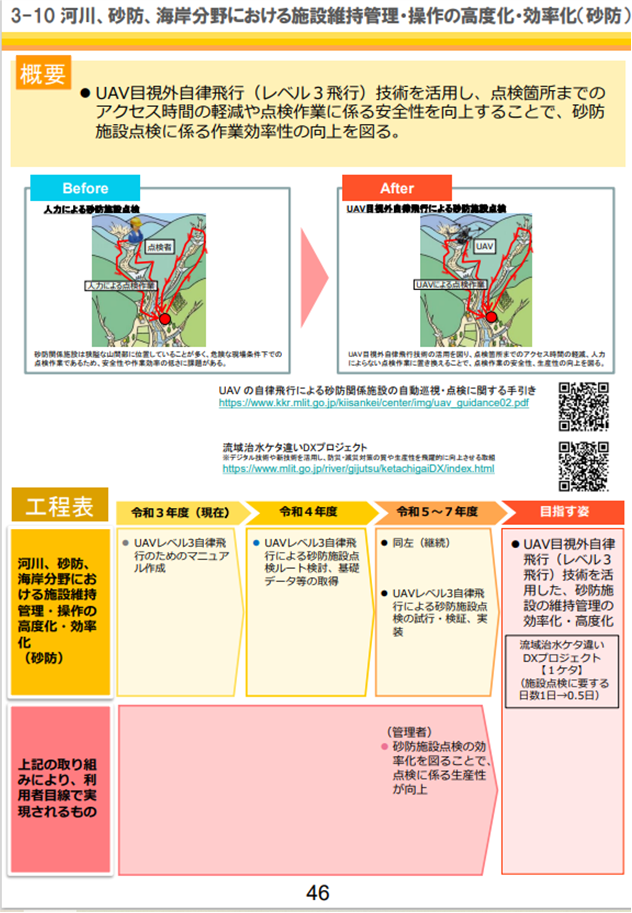

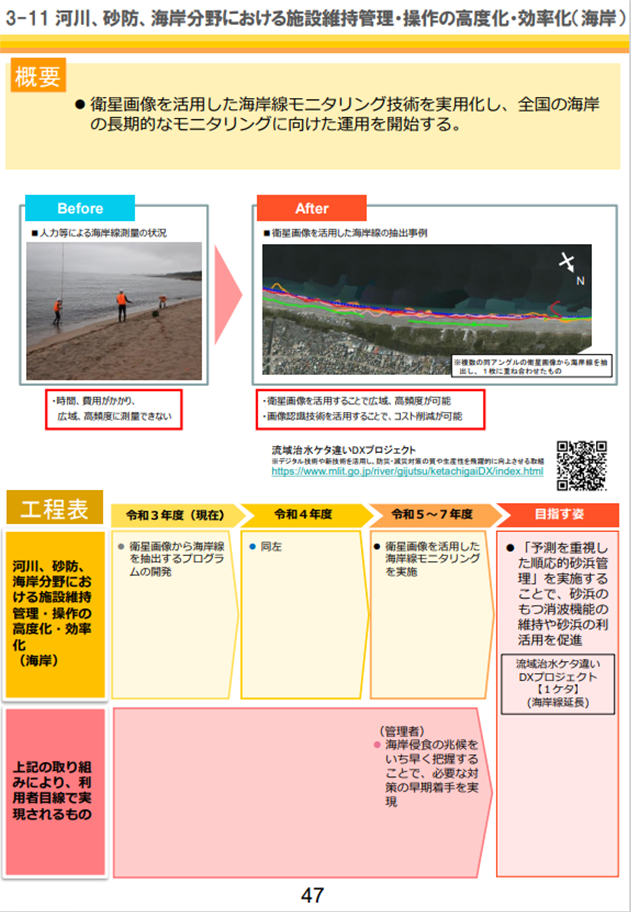

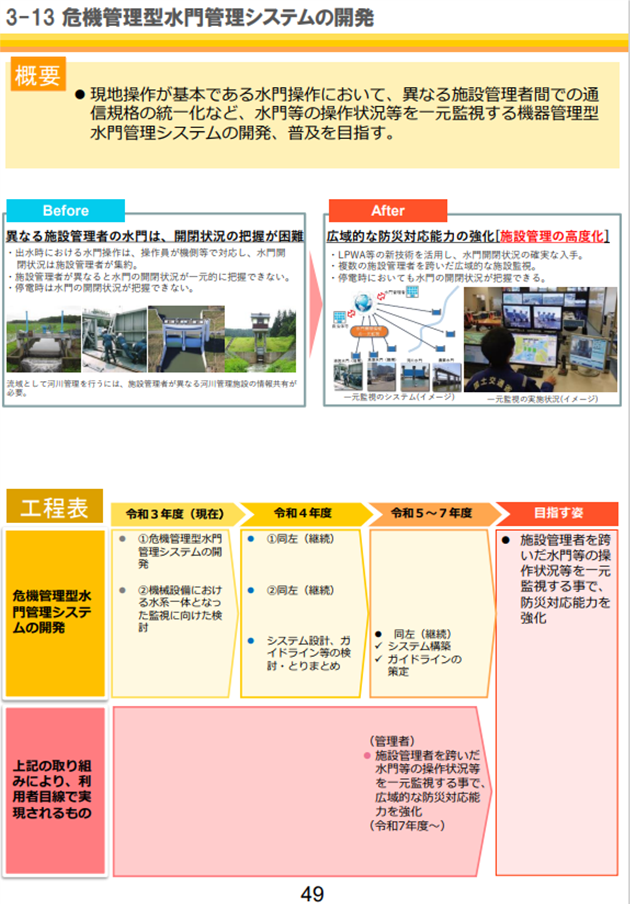

- 『流域治水ケタ違いDXプロジェクト』

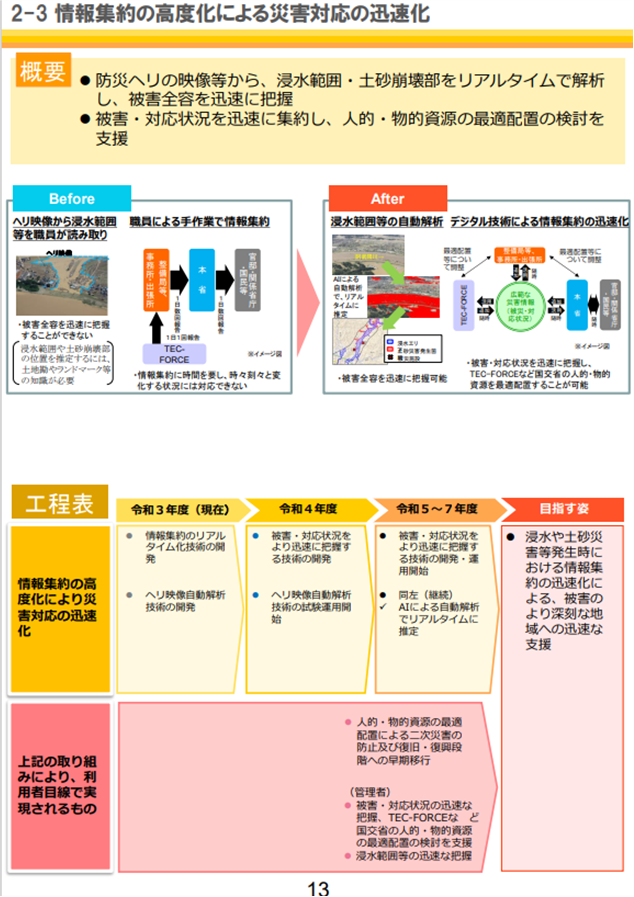

- 人口減少・高齢化が進展する中、限られた人材や資源でインフラ管理や被災状況の把握をより確実に実施することが求められています。

- こうした状況に対応するために、デジタル技術や新技術を活用し、防災・減災対策の質や生産性を飛躍的に向上させる「流域治水ケタ違いDXプロジェクト」を推進しています。

(出所https://www.mlit.go.jp/river/gijutsu/ketachigaiDX/index.html)

- 『BIM/CIM』

- 令和5年に原則化されるBIM/CIMについて、全体像をまず把握して記述できるように準備しましょう!

- そして河川であればどのような活用がなされるのか考えてみることをオススメします!

『4』:国土交通データプラットフォーム(DPF)

国土交通データプラットフォームについては、インフラ等のデータがプラットフォームにどのようにして表示されるようになっているのか(ハブ機能)を実際に確認してみましょう!

さらに、各省庁横断のプラットフォームへの展開についても、もし横断的に活用されるとしたらどのような可能性があるのか考えておくと良いでしょう!

- 国土交通DPFの取組状況

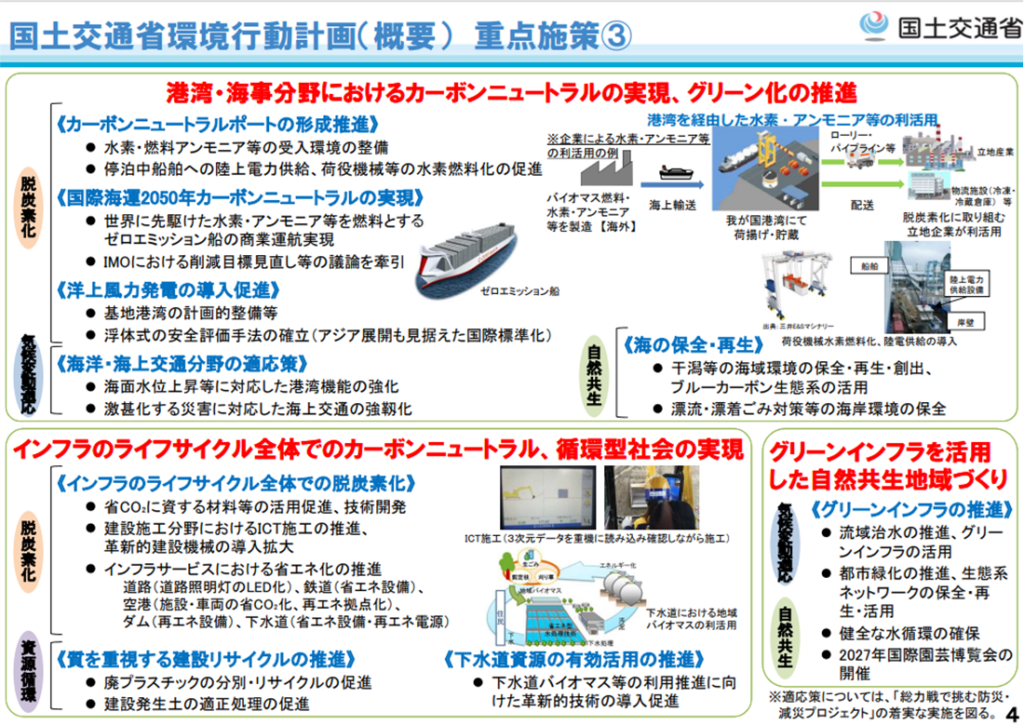

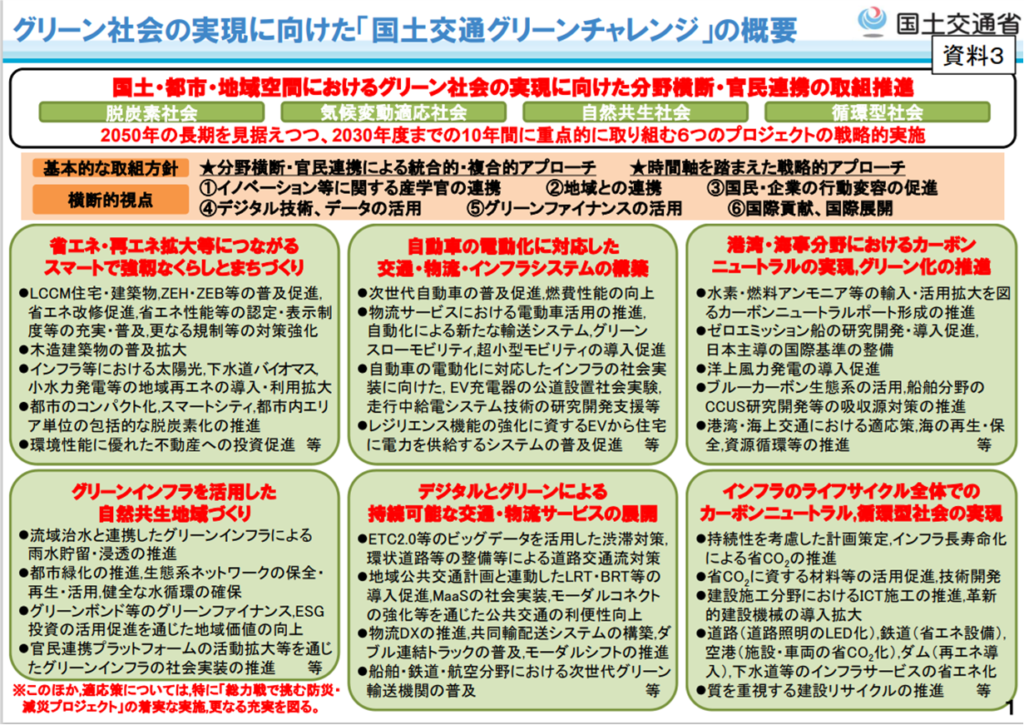

『5』:脱炭素・グリーンインフラ

国交省全体の動きとしては以下が参考になるでしょう。その中で河川関係の取組がどう位置付けられているのか、確認しておきましょう!

- 『国土交通省グリーン社会実現推進本部』

- 「脱炭素社会」、「気候変動適応社会」、「自然共生社会」、「循環型社会」の実現に貢献するため、本年7月に作成した「国土交通グリーンチャレンジ」を活かし、本年10月に改定された政府の地球温暖化対策計画や気候変動適応計画等を踏まえ、「国土交通省環境行動計画」を改定しました。以下のとおり「国土交通省グリーン社会実現推進本部」を開催し、新たな計画をとりまとめ、着実な実行を図ってまいります。

- 『国土交通省環境行動計画(案)』

- 『国土交通グリーンチャレンジ』

- (参考)『グリーンインフラ』の取組の背景

なお、施策背景を押さえたら、これらに関する河川分野の取組はR4予算概要を確認しておけば良いでしょう!

『6』:盛土問題(砂防っぽいですが)

熱海における盛土の崩壊を踏まえて政府(内閣府を中心に)で取り組んでいるところですよね!今はリスクのある箇所の現状把握が済んだ段階ですが、熱海の災害以降、どんな動きがあるのかをしっかり把握しておきましょう!必須問題でも出題されるかもしれません。

こちらも水局予算概要にて把握しておきましょう。

アウトプットが重要!

インプットは上記資料を読んだりして勉強すると、だいぶ進んだと思います。

では、次はアウトプットです。

重要なことは

本番でも『解答骨子』をまず考えて整理してから、記述を始めること

です。

解答骨子が書ければ、あとは日本語を繋いだり、ボリュームを追加したりなど応用していけばなんとか合格点の記述は取れるはずですので、練習していきましょう!

解答骨子を考える

ここでは、解答骨子の立て方について整理して紹介しますね!技術士を受ける皆さんもヤマを張ったらそれぞれについてノートに書き出してみるなど骨子作成の練習をしていきましょう!

解答骨子の構成は、『施策背景』『課題』『解決策』で私は書いていました。

施策背景

今であれば、例えば岸田政権の『新しい資本主義』の中で、河川行政の取組がどのように位置づけられているのか。政府の取組の大所・高所から俯瞰して、出題された問題に繋げられるようにしましょう!

『国土強靱化』や『デジタル田園都市国家』、『カーボンニュートラル』は政府の取組としても重要な位置付けにありますよね!

国交省の大きな施策動向としては、新たに策定された『社会資本重点整備計画』での位置付けや、『国土交通グリーンチャレンジ』での位置付けは要ウォッチです!

- 社会資本重点整備計画

- 国土交通グリーンチャレンジ

課題

パターンとしては、課題を3つ書かせて、重要な1つについて解決策や残課題などを記述させる出題傾向にあると思います。ですので、各テーマについて課題を少なくとも3つは箇条書きで書けるようにしましょう!

解決策

ここでは、特に斬新な解決策を解答する必要はありません。

答申などで触れられている解決策や残課題を自分の言葉で簡潔に記載できるようにしておけば十分対応できるはずです!面倒ですが、ここをサボらずに勉強できれば、まとまった解答が書けるはずなので、頑張りましょう!

骨子の作り方の参考イメージはこちら↓

元解答公開】H29技術士二次試験(建設部門 河川)〜A評価復元解答〜 | うつ×育児×仕事×転職×元官僚 (ikujiojisan.biz)

以上、河川の専門科目について紹介してきました。

試験当日、ヤマが外れても焦らずその場でなんとか粘って記述していきましょう!とりあえず埋めてB評価でも他の問題で挽回できれば筆記試験を通過できるかもしれませんので!

必須科目はまた次回!お楽しみに!

【R5年度 対策はこちらから↓】

R5年度技術士(建設部門_河川)(1)勉強法〜令和5年度水管理・国土保全局予算決定概要〜 | うつ×育児×転職×元官僚×技術士×ダム (ikujiojisan.biz)